スマホのガラスを地球に返して 自然と人が寄り添う砂浜に

- #サステナビリティ

- #コラボレーション

人類は自然界から資源やエネルギーを採取し、便利な工業製品を生み出して利用することで豊かな生活を実現してきた。役割を終えた工業製品は自然界に廃棄され、結果、地球環境が大きく損なわれている。AGCは、これまで廃棄するしかなかったガラス屑(くず)を砂と同様の状態に変え、自然界に戻す取り組みを始めている。見据えるのは、海洋生物がすみ着く干潟や藻場を作り出すための砂としての活用だ。干潟・藻場には大気中のCO₂の固定化にも寄与する。一方的に採取・生産・消費・破棄していた工業製品のライフサイクルに新たな道筋を開く、新たな取り組みを紹介する。

Profile

木村 尚

NPO法人 海辺つくり研究会 理事・事務局長

岡島 一義

AGC 資材・物流部 事業推進室 機材グループ

河合 洋平

AGC 技術本部 企画部 協創推進グループ マネージャー

NPO法人 海辺つくり研究会 理事・事務局長 木村 尚氏

国際連合が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向け、世界中が取り組んでいる。特に地球環境保全に関する施策は、生活やビジネスの中でも目に見える変化となって表れている。各国や地域の政府は、再生可能エネルギー利用や省エネルギー化の推進、廃棄物の扱いや有害物質の使用に関する規制の厳格化など、多くの手段を尽くしてカーボンニュートラル実現や自然環境の保護、生物多様性の維持に向けて取り組んでいる。

産業革命によって私たちは、生活を豊かにする物資を、安く、大量に作り出す力を手に入れた。それが現在の高度な文明を築く原動力となったことは疑う余地がない。しかし、いつしか欲しいものを次々と生み出し、消費することに慣れ切ってしまった。

自然環境の専門家であるNPO法人 海辺つくり研究会の木村尚氏は「人間は、自然界にある資源を使って、便利なものを数多く生み出し、発展してきました。しかし、生み出したものを自然に返す技術を並行して用意できていませんでした。その結果、豊かさが持続可能ではなくなってしまったのです」と話す。持続可能な地球のために、もはやいかなる国や企業も、採取・生産・消費・破棄のサイクルをただ繰り返すことは許されなくなった。

AGCは不要になったガラス廃棄物を、埋め立てなど単純な方法で破棄するのではなく、自然界に受け入れられる形に変えて戻す取り組みを始めている。

ガラスは、数ある工業製品に向けた素材の中で、進んだリサイクルの仕組みを持つ素材だといえる。溶かしてしまえば、新たなガラス製品を作る原料として再利用できるからだ。ガラス工場では固めた板ガラスから形の整った製品を切り出す際に、「カレット」と呼ばれるサンドイッチのパンの耳のような余りが大量に生まれており、建築用や自動車用などのガラスの原料として再利用されている。

ガラスの再利用は、ビジネス的な観点からも、地球環境保全の観点からもいいことずくめである。通常ガラスは、珪砂(けいしゃ)と呼ばれる高品質な砂を自然界から採取し、これに石灰石やソーダ灰などを混合、高温で溶かして生産する。一般に原材料からガラスを作り出すよりも、一度ガラス製品の状態になった後のカレットを利用した方が、原料を有効利用できることに加え、低エネルギーかつ短時間でガラスを生産できる。当然CO₂の排出量削減にも貢献する。

ところが、「再利用が困難なガラスもあります。スマートフォンなどのディスプレイを保護するために利用されている高強度ガラスです」とAGC 資材・物流部 事業推進室 機材グループ 岡島一義氏はいう。現代社会に欠かせないツールになったスマートフォン。しかし、そのガラスは再利用ができなかったのだ。

AGC 資材・物流部 事業推進室 機材グループ 岡島 一義氏

スマートフォン用ガラスは、数年で高強度な新しい材料へと進化している。問題は、世代間で原料の種類や含有率が全く異なること。スマートフォン用では透明度や強度、割れにくさといった特徴を兼ね備える高い品質が求められるため、特性がぶれる可能性のあるカレットの再利用ができない。しかも、スマートフォン用以外のガラスの原料として利用できるかといえば、それも簡単ではない。例えば、飲み物を入れる瓶の材料として使おうとしても、スマートフォン用ガラスは通常のガラスよりも溶ける温度が高く、既存の溶融窯では取り扱うことができない。

唯一再利用できる先となっていたのが、道路を舗装する際に使われる「路盤材」と呼ばれる、道路の表層と路床の間に挟む地ならし用の土砂としての利用だった。ただし、そこで用いるためには相応のコストがかかり、しかも近年では新設道路も減りつつある。

スマートフォンなど高強度ガラスを利用する電子機器の需要、裏を返せば廃棄量は急激に増えている。このためカレットは、再利用できないままたまり続ける可能性があった。当時、スマートフォン用ガラスを生産している兵庫県の関西工場 高砂事業所に勤務していた岡島氏は「このままではスマートフォン用ガラスの生産が持続可能なものにはならない」と考えた。そして2021年1月、3カ月に1度開催されるプレゼンテーションの場で、工場長など幹部に向けて新たに取り組むべき課題解決のテーマとして、スマートフォン用ガラスの再利用に向けた取り組みを提案した。結果、ゴーサインを得て、課題解決に向けて全社で取り組むことになったのだ。

建築用や自動車用ガラスと同様、スマートフォン用ガラス由来のカレットも、何らかの技術開発によってガラス製品の原料として再利用できれば越したことはない。しかし、そうした従来の発想の延長線上では、再利用を可能にする筋道が見つからなかった。時間だけが過ぎていく。そんな状況の中、解決策を求めて地道に情報収集していた岡島氏は、環境省のウェブサイトに掲載されていたガラスを「人工珪砂」に変える取り組みに関する情報を見つける。

ガラスは、もともと自然にある砂だったわけである。岡島氏は、「ガラスを自然界の中で砂と同様に振る舞うものに戻せれば、何かに利用できるかもしれないと発想を変えることにしました」と振り返る。すぐに環境省の担当者から話を聞き、砕いたガラスを角がない状態にして安全な人工珪砂を作ること、そのための粉砕機が存在することなどを知った。そして、紹介された粉砕機で試しにスマートフォン用ガラスのカレットを加工してみると、見た目も触った様子も自然な砂と変わらないものが出来上がることを確認できた。

図1 手前がガラス素材の人工珪砂。奥にあるガラスの破片を専用の粉砕機で角がない状態まで加工することで、自然の砂と遜色のない珪砂に仕上がる

ただし一見、自然の砂と同じように見える人工珪砂を作ったとしても、想定せぬ何らかの理由で、自然界に悪影響を及ぼす可能性は残る。そこで、海岸などを再生して生き物を増やす取り組みを行っている木村氏を紹介してもらい、スマートフォン用ガラスのカレットから作った人工珪砂を海砂として利用できないか、意見を聞くことにした。

「どんなによいもの、価値あるものであっても、自然界に勝手に投棄すれば、それは廃棄物という扱いになります。ダイヤモンドでも勝手に捨てれば廃棄物、海から揚げた魚であっても勝手に戻せば廃棄物なのです。いかに安全性や無害であることを自己評価したとしても、環境技術実証(ETV)と呼ぶ検証プロセスを経て廃棄物でないことを承認されない限り、破棄することもまくこともできません」と木村氏は語る。外部の分析会社で溶出試験を行い、有害物質が出ないことを確認したAGCは、2021年4月から2022年7月まで1年間以上かけて、スマートフォン用ガラスで作った人工珪砂を実験的に海に置き、経過観察することにした。

図2 環境技術実証(ETV)後、実験的に人工珪砂を海に置き、経過を観察している様子。アマモ(海藻)を移植しても生育が確認出来ており、藻場の形成が期待できる

自然界には、人間を含む生き物がものを食べ、呼吸し、排出したとしても、それが一定量以下ならば受容する力がある。異物を分解・浄化する機能を持つからだ。海の自然環境の中でこうした役割を担うのが、「干潟や藻場です。自然環境を保全し、海洋生物を今より増やすには、干潟や藻場を増やす必要があります」と木村氏は力説する。

ところが、干潟や藻場の再生に取り組む木村氏は、大きな課題を抱えていた。まず、干潟や藻場を作るためには、相応の資金が必要だ。木村氏は、企業や自治体から資金提供を受けて干潟や藻場を増やすための費用に充てようと考えた。しかし、企業にとっての宣伝効果や住民の目に見える変化が少ないために、資金提供への理解が得られにくかったのだ。

一方で、この課題の解決に向けた新たなアイデアがあった。「ブルーカーボン・クレジット」と呼ぶ、環境改善の取り組みを経済価値に変えるシステムの導入である。ブルーカーボンとは、海藻や海草、植物プランクトンなどが大気中から取り入れ、主に光合成によって固定されるCO₂のこと。現在、世界中の企業に、CO₂排出量の削減が求められている。干潟や藻場を作ることによるCO₂固定効果を定量化し、CO₂排出量の削減効果を価値訴求できれば、企業が干潟や藻場を作る活動に参画するインセンティブになる。

もう一つの課題は、干潟などを作るために必要な土砂を、他の場所から採取・調達しなければならないことだった。干潟はまず、基盤となる土砂を入れ、その上に質の高い砂を入れて作る。東京湾に干潟を作る場合の砂は、そのほとんどを千葉の浅間山から採取していた。こうした自然の砂は意外と高価である。そもそも自然にある山を切り崩し、自然環境を保全するための干潟を作るというのも、本末転倒な話だ。

木村氏によると、ガラス由来のリサイクル品を干潟の砂として利用するアイデアは、過去にもあったという。しかしまいた砂の粒の角が鋭過ぎて、危険で人が立ち入れない海岸になってしまった。これに対し「AGCが持ち込んだ人工珪砂は、波に洗われた自然の砂と同様に角がなく、安全性には問題がないと感じました。また、普通の砂と人工珪砂を並べて、生き物の振る舞いにどのような差が出るのか観察しました。海洋生物は環境のわずかな違いを敏感に感じ取るのですが、試した結果、自然の砂と全く変わりないことが分かりました」と木村氏はいう。

専門家の視点から、安全性や自然環境に対する適応性が検証されてきたAGCの人工珪砂だが、干潟作りなどに本格導入するためにはクリアすべき課題がまだまだあった。

一つは、人工珪砂としてのリサイクルを持続可能なものにするための事業モデルの確立である。リサイクル品の状態を維持することは、意外と難しい。実際、リサイクル品自体をビジネスにしようとした企業が、よかれと考え自然環境保全につながる付加機能を盛り込んだ結果、結果的に再利用へのコストが高くなり、導入が進まなくなった例があるという。

AGC 技術本部 企画部 協創推進グループ マネージャー 河合 洋平氏

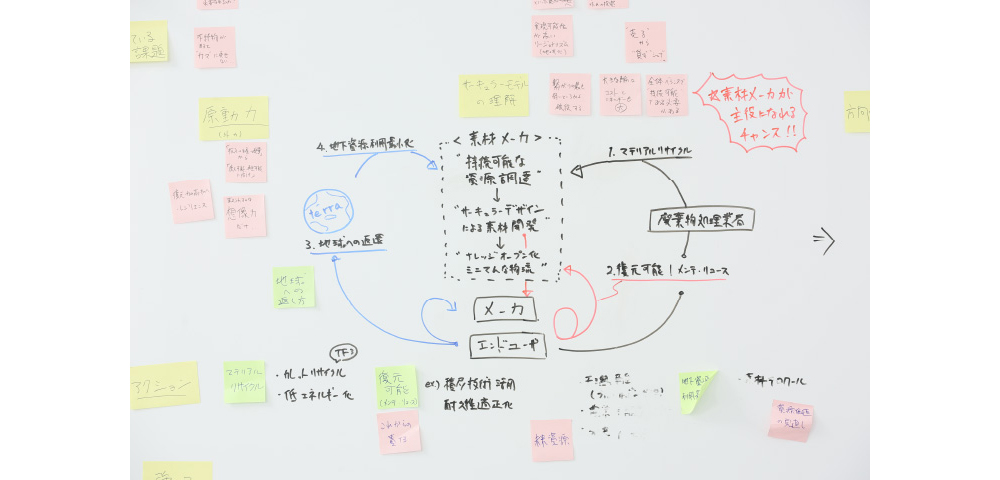

AGCの社内で有志を集め、サステナビリティの実現に向けて携わるべき事業を考える協創活動に取り組んでいる技術本部 企画部 協創推進グループ マネージャー 河合洋平氏は、「私たちは、これまでガラスなどの製品を売り切るビジネスをしてきました。人工珪砂の取り組みでは、作った人工珪砂を自治体に販売するといった、これまでと同様の発想の事業にはしたくないと考えています」と語る。

AGCは、人工珪砂の取り組みにブルーカーボンのコンセプトを適用し、自社ビジネスの価値向上につなげることを検討している。近年、株主や顧客が、投資先や取引先を選定する際にCO₂排出量削減の取り組みを重要視する例が増えている。なかには、取引条件として、ゼロカーボンを目指すことを挙げるところさえある。さらに、欧州などを中心に、製品の市場投入に際して製品の生産で排出したCO₂の量に応じた税を課す、炭素税などの導入を検討する国や地域が増えてきた。CO₂削減への取り組みは、企業競争力を左右する要因そのものとなりつつある。もちろん再生可能エネルギーの活用や、無駄なエネルギー消費をなくす取り組みは重要だ。しかしそれでも削れないCO₂の排出源が残ってしまう。そこでブルーカーボンが重要な役割を果たす。

もう一つの課題は、周辺住民をはじめとする世論の理解を得る必要があることだ。安全で無害、海洋生物にも受け入れられることを確認済みとはいえ、人工物を自然にまくのだ。木村氏は「理系の人間は、ガラスがどれだけ安定している物質であるかを知っています。しかし一般の方々の中には、ガラスは石油製品だと誤解している人もいるかもしれません。人工珪砂をまく意義と安全性を、丁寧に伝える努力が必要になります」という。

河合氏は「人工珪砂をまいた干潟がスマートフォンで出来上がっていることを消費者が知るようになれば、多くの破棄された機器の素材が埋め立てられていることに気付き、サステナビリティへの取り組みに関する意識が大きく変わるのではないでしょうか」と、その考えを述べる。

岡島氏は未来への展望を語ってくれた。「『AGC海岸』と呼べるような、住民の方々とサステナビリティの意義を共有し、その実現に向けた活動を一緒に考える場を作っていきたいと思います」。こうした発想に、木村氏も「地球環境の保全に向けた活動を根付かせるためには、人工珪砂で作った干潟を、人が踏み込まないような場所とするのではなく、人目に触れて、実際に歩いて、自然の息遣いを肌で感じながら人も癒やされるような場所にすることが重要なのです」と同意している。

図3 AGC横浜テクニカルセンター構内にある「サステナラボ」(上)。ラボ内にはAGCの取り組みを紹介する展示があるほか、敷き詰められた人工珪砂を訪問者が実際に触って確かめることができる。社内での闊達な議論を再現する掲示物もある(下)

AGCの人工珪砂は環境省の許可を得て、2023年3月ごろから実際に海の砂として使えるようになる予定である。ただし人工珪砂は、AGCが取り組むサステナビリティの実現に向けた活動のあくまで起点にすぎない。

例えば現在、太陽光パネルの全量リサイクルの実現が求められている。再生可能エネルギーの活用に不可欠な太陽光パネルだが、耐用年数が過ぎれば当然廃棄物になる。日本では、2012年に創設された固定価格買い取り制度(FIT)によって太陽光発電設備の設置ブームが起きた結果、2038年には太陽光パネルの廃棄物量が年間80万トンとピークを迎える見込みである。重量換算すると、廃棄物の約6割がガラスになるという。これのリサイクルができれば、太陽光発電の魅力をこれまで以上に高められる。ガラスの活用を持続可能なものへと変えるAGCの取り組みは、今後も大きく広がりそうだ。

日経ビジネス電子版 Special 掲載記事

※部署名・肩書は取材当時のものです