CTOメッセージ

スピード感を持って改善・革新を続け Innovation & Operational Excellenceで社会的価値の創造を実現します。

CTO/技術本部長

倉田 英之

技術開発における AGCの強みとありたい姿

強みはInnovationとOperational Excellence

当社の強みは、企業理念“Look Beyond” の「私たちの価値観」にも掲げている「Innovation & Operational Excellence」です。1907年以来の長い歴史の中で、当社は時代の変化を捉えて事業を継続してきました。お客様の期待に応える着実・堅実なモノづくり、これがOperational Excellenceです。しかし、その実践のみでは永続的な成長は望めません。120年近く継続できているのは、時代を先読みし、Innovationを起こし続けてきたからです。

例えば、事業の始まりは建築用ガラスの製造でした。その技術を応用し自動車用ガラスの製造、さらにテレビ用ガラスの製造にも進出しました。その後、ブラウン管の需要が喪失するという市場の変化に直面しましたが、液晶ディスプレイの登場に合わせ、果敢に事業の立ち上げにチャレンジしました。あるいは、耐火レンガの製造からファインセラミックス、電子部材事業へと参入した展開や、板ガラスの原料であるソーダ灰の自給から化学品事業を開始し、フッ素化学品をはじめとする高機能製品を生み出した展開も、AGCの進化の例です。着実・堅実に製品を作り進化させ、同時に新たなものを生み出す「Innovation & Operational Excellence」を実現できる。それがAGCらしさです。

50年後、100年後を見据えて手を打ち続ける

技術開発の面での「ありたい姿」は、50年後、100年後を見据えながら機能素材・部材を提供できる仕組み・文化の構築です。例えば自動車の世界では、モビリティ(移動体)という視点で見ると、進化・変化が急速に進んでいます。次世代モビリティの世界がどうなるかを見据え、発想して新しい打ち手を考え続ける。常にそのような着想・発想を継続し提案できれば、モビリティ業界を牽引しているリーディングカンパニーから頼られ、真っ先に声をかけていただけるようになるでしょう。時代時代で世界が必要とする素材を提案・提供

しながら事業を継続していくのが、私の考える「ありたい姿」です。

そのような流れを作り出す取り組みとして、「ビジネスアウトルック」と「テクノロジーアウトルック」という活動を進めています。今後世の中がどう変化していくのか、どのような産業が発展していくのかといったトレンドの先読みをするのがビジネスアウトルック、そうした産業を支えるためにどのような技術が必要となるかを探求するのがテクノロジーアウトルックです。社内では、部門間での戦略整合性の確保や注力開発テーマの優先順位付け等に活用しています。作成したロードマップを社外パートナー(ポテンシャルカスタマー・アカデミア等)とも共有させていただき、将来の方向性を議論しながらロードマップ自体を見直し、中長期的な研究開発の重点領域の設定に活用しています。

技術開発戦略

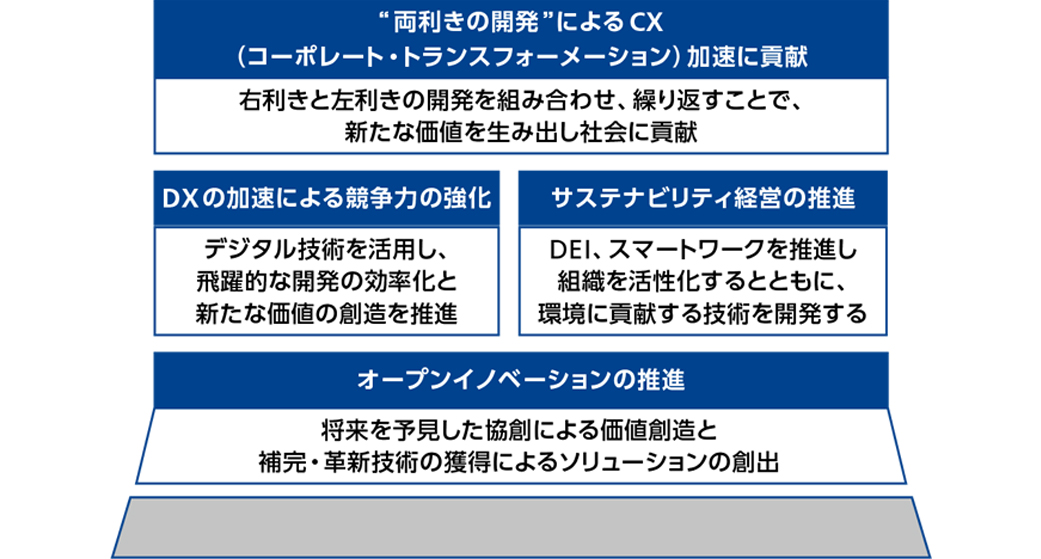

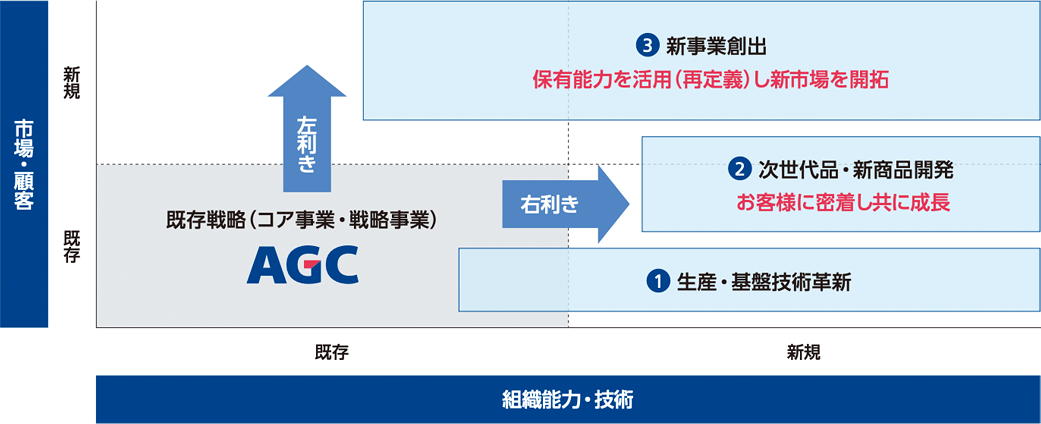

両利きの開発

- 右利きの開発:生産・基盤技術を革新し、お客様と共に新商品を開発

- 左利きの開発:保有技術を再定義、新市場を開拓

技術開発におけるAGC plus-2026 の進捗と課題

生産性の改善・革新で足腰を強靭に

中期経営計画AGC plus-2026 (以下、今中計)の初年度である2024年は、営業利益は確保できましたが、当期純

利益は赤字でした。

その要因の一つとして、Operational Excellenceの点で課題がありました。例えば、生産トラブルの発生が挙げられます。課題の軌道修正に時間がかかったことは、反省すべきポイントです。事業領域やサプライチェーンがグローバルに拡大している今、AGCの強みである組織力・生産技術力をこれまで以上に発揮し、課題の早期克服に注力していきます。また、継続的な生産性革新も今後の重要課題です。製

造業である当社においては、生産性の改善・革新が業績向上に大きく寄与します。企業理念における「私たちの価値観」

の一つであるOperational Excellenceを旗印に、製造部門と研究開発部門の連携をさらに深め、デジタル技術を最大限活用し生産性の向上と革新を進めます。強固な生産プロセスを構築し、事業の足腰を強靭にしていきます。

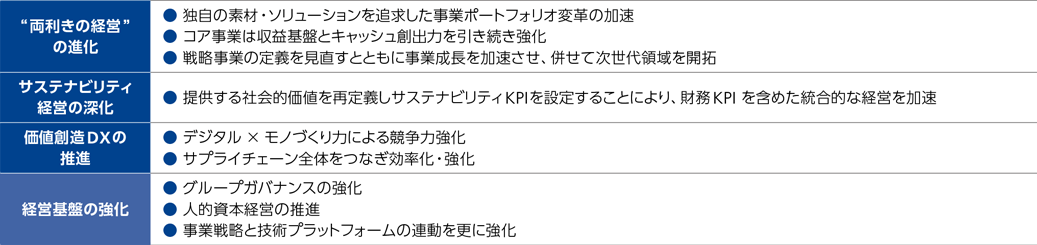

AGC plus-2026

技術開発部門におけるROE改善への貢献

今中計の重要な課題の一つは、ROEの向上です。現在の低水準のROEを、今中計期間中に7%まで引き上げることを目指しています。その実現に向け、技術開発部門では、ROE向上につながる高付加価値製品の開発や、将来の戦略事業としての可能性のあるテーマの取捨選択を進めています。さらに、それらのテーマを事業として成功させるための必要条件、達成のための時間軸等を決め、Goalまでの道筋(仮説)を立てています。その手法として、2年前から「仮説指向計画法:Discovery-Driven Planning(DDP)」を導入し、KPIを設定し着実に進めています。さらに、当社で開発した実験データベースシステムおよびデータ分析ツールなどを活用し、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)を駆使しながら研究開発を効率良く進めることで、ROEの向上につなげていきます。

温室効果ガス排出量削減の新技術を開発

AGCは社会的価値を創出しながら経済的価値を創出し、継続的に事業活動を行う、サステナビリティ経営を掲げています。サステナビリティKPIとして挙げているいくつかの項目の中で、技術面から貢献できる喫緊かつ最大の課題は、温室効果ガス排出量削減です。板ガラスの製造は、ガラスを溶かす燃焼工程で大量のエネルギーが必要であり、結果として温室効果ガスを多く排出します。そのため、温室効果ガス排出量を抑えるための技術開発に継続して取り組んでいます。これはガラス業界にとっても大きな課題です。現在、フランスのガラス製造大手のSaint-Gobain社と協業し、板ガラス製造時のCO2排出量を大幅に削減する技術の実証実験を共同で行い、ガラス業界の脱炭素化に取り組んでいます。さらに、排出量削減だけでなく、CO2 を原料として回収し化学合成により有価物として再利用す るカーボンリサイクルなど、他社と当社の技術・アセットを持ち寄って脱炭素化に取り組んでいます。一方、環境負荷低減や環境規制はビジネスチャンスでもあり、温室効果ガス排出量削減貢献製品の開発などにも取り組んでいます。

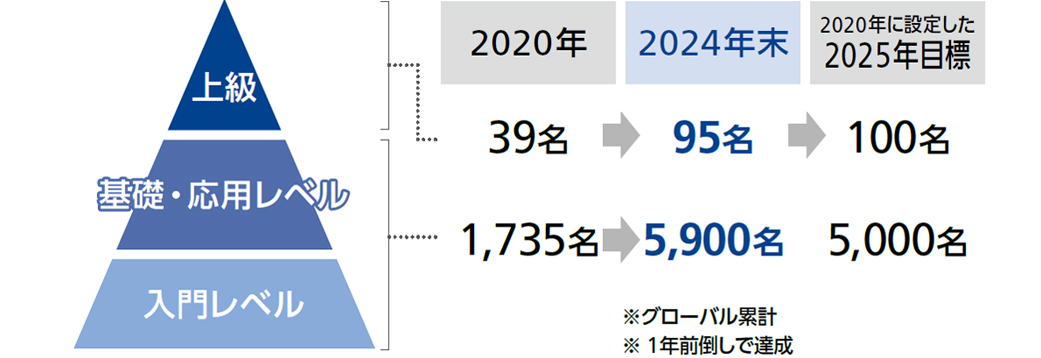

価値創造DXによるInnovation&Operational Excellence

当社では2017年からDX人財の育成に注力し、製造現場や管理業務の高いスキルを持ちながら自らDXを活用し改善・革新を推進できる「二刀流人財」の育成を軸に進めてきました。現在、基礎・応用レベルの人財は、目標の5,000名を超えました。さらに、最新のデジタル技術を開発し展開できる「トップデータサイエンティスト」も、目標の100名に近づいています。そのような人財がDXを駆使し、各現場の革新を進めており、Innovation&Operational Excellenceを加速しています。「価値創造DX」は、製造・開発・営業の現場やコーポレート部門に加え、お客様やサプライヤー様を含むサプライチェーン全体にも展開され、幅広い分野で多くの成果を上げています。2023年に新設した「デジタル・イノベーション推進部」が、最新デジタル技術の社内展開と生産性革新のハブとなり大きな効果を上げています。

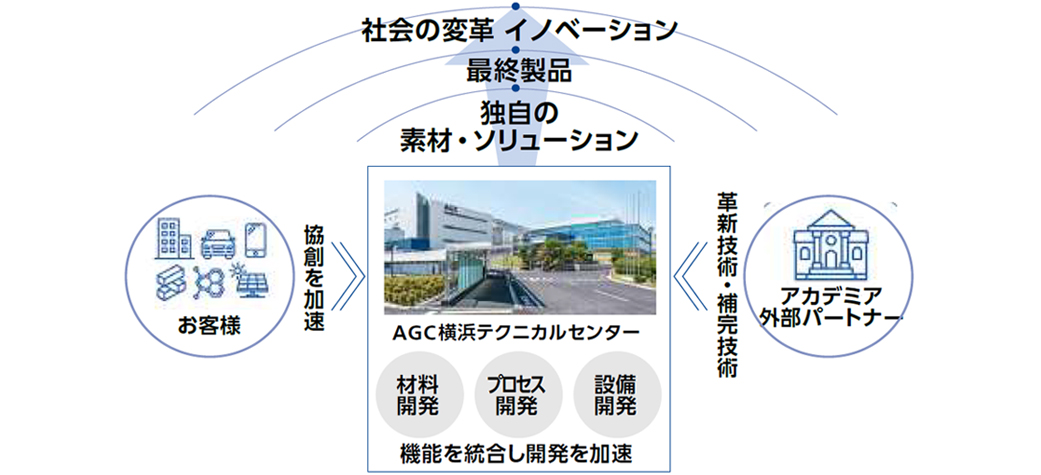

人的資本への投資と適材適所の人財配置

研究開発部門においても人的資本投資に力を入れています。さまざまなスキルを保有する優秀な人財を適材適所に配置すべく、「人財のポートフォリオ」の整備を計画的に進めています。また、チームを牽引するミドルマネジメントの育成にも力を注いでいます。AGCグループの組織力を生かし、会社全体が一丸となって戦うためには、組織の壁を壊すことが必要です。そのために、人財の流動性を高めたり、対話の機会を増やしたりすることにも努めています。技術開発の中心拠点であるAGC横浜テクニカルセンターには、基盤技術・材料技術・プロセス技術・生産技術を担う部門が同じ拠点の中に配置されています。さらに、全てのカンパニーの開発部門の一部も集めることにより、組織・事業部の壁を低くし、横串を通してイノベーション創出を加速しています。

オープンイノベーションの推進

また同センターは、当社のオープンイノベーションの拠点でもあります。2020年に開設した協創空間「AO(アオ/AGC OPEN SQUARE)」には、2024年、顧客企業やアカデミアなどから約500団体、3,000名ほどの来場がありました。社外との人的ネットワークづくりによって、研究開発や事業への即効性だけでなく、50年後、100年後の社会の変革やイノベーションにつながる革新的なテーマやアイデアが生まれることも期待できます。

技術開発の価値創出戦略

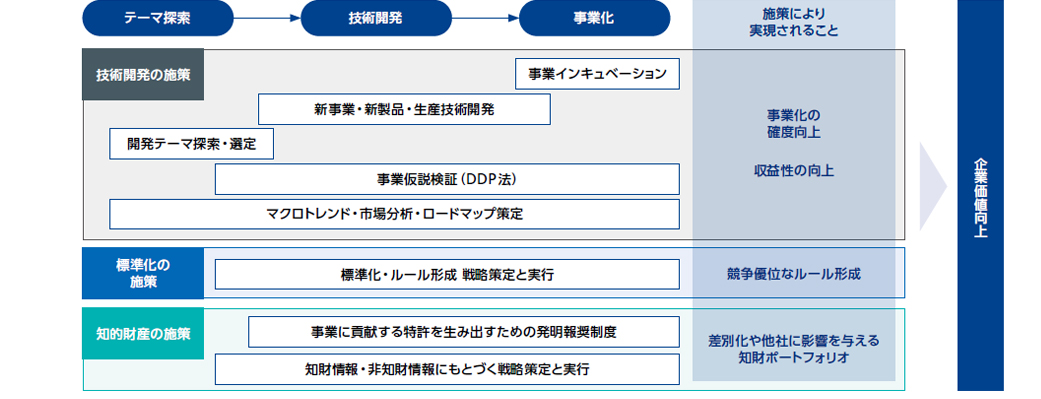

研究開発効率を上げ、事業化の成功確率を高める

技術開発において最も重要なのは、課題・テーマの設定です。「ビジネスアウトルック」や「テクノロジーアウトルック」を活用した分析から、AGCの「事業ポートフォリオ変革」「ありたい姿」の方向性に沿って、技術開発の注力分野を定めます。具体的な開発テーマ探索・選定においては、AGCが提供したい社会的価値「Blue planet」「Innovation」「Well-being」に貢献するテーマを選定していきます。その上で、将来の会社の柱となる新たな事業領域を創出するとともに、ポートフォリオ変革の方向性を検討するための未来創造も研究所の重要なミッションです。

選定されたテーマの技術開発を進めるに当たっては、「仮説指向計画法(Discovery-Driven Planning(DDP))」を活用し、「何をやめるのか、何を継続強化するのか、新たに何を始めるのか」を常に念頭に置いて判断しています。市場性、社会課題、AGCの強みなどの観点から見て価値あるテーマをインキュベーションすることで、事業化の成功確率や収益性の向上につなげています。「やめるか、継続するか」の適時・的確な判断は、無駄なコストの抑制や研究開発人財の有効活用のためにも不可欠です。

攻めの姿勢で知財活動に取り組む

従来、知的財産は自社の事業や技術を「守るもの」でした。しかし、素材の特許はさまざまな事業分野にも応用できる可能性が高く、その特性から世の中に広く普及できるポテンシャルがあるため、特許を積極的に収益につなげていこうという考え方に方向転換しています。そのため、特許取得のインセンティブとなる報奨制度を変更しました。事業化後の利益に基づく評価ではなく、特許の登録時点で、発明の革新性・独創性や他社に及ぼす影響度を評価する形にしています。これにより、研究開発者が早期に報奨を受けることができ、モチベーションの向上につながっています。実際に、報奨を受ける人数も増えています。

グローバルで競争が激化している中、性能が優れた製品であればあるほど競争環境は一層厳しくなっています。このような状況下で競争優位な環境を構築するために、標準化戦略を強く意識し知的財産戦略を立てています。

創業の精神「易きになじまず難きにつく」を原点に、世の中に新たな価値を提供し続けていく

AGCは、創業以来「易きになじまず難きにつく」という精神を大切にし、常に社会に新たな価値を提供し続けてきました。当社は、日本の近代化に伴い増加する建築ガラス需要に応えるため、1907年に設立されました。当時、日本には板ガラスを大量に製造する技術がなく国産化は困難でしたが、自らが担うべき使命だと覚悟を持って挑み、海外技術を導入し、板ガラスの国産化と普及に成功しました。

事業において重要なのは、スピード感と改革・改善への意志を常に持ち、継続的に革新的な取り組みを推進することです。そのために、従業員一人一人が自己成長を実感できる環境を整え、イノベーションを生み出せる基盤づくりに努めています。

これからもAGCは革新を追求し、ステークホルダーの皆様の期待に応えられるよう努めてまいります。私自身もこの使命感を持ち、さらなる飛躍を目指し行動してまいります。

価値創出戦略