知的財産戦略

AGCは、技術開発と知的財産との連携を通して、事業に貢献しています。

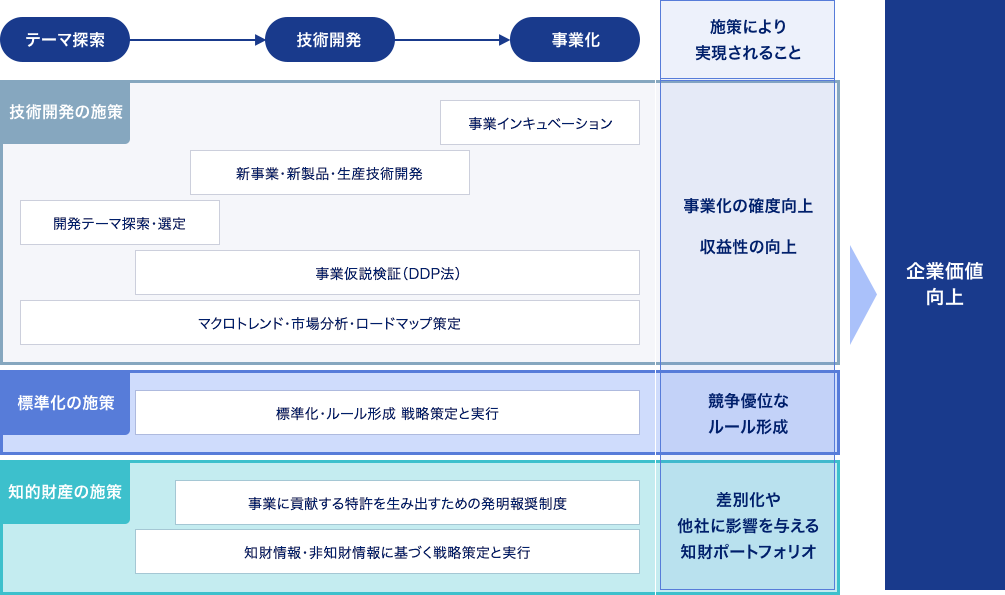

下図は、AGCにおける、新たな価値を創出するための各種施策や仕組みを示しています。そのなかで、知的財産関連の施策・仕組みとしては、

・知財情報・非知財情報(市場情報、他社の事業に関する情報等)に基づく戦略策定と実行

・事業に貢献する特許を生み出すための発明報奨制度

・標準化戦略策定・ルール形成

が挙げられます。

本セクションにおいては、これらの施策・仕組みについてご紹介します。

知財情報・非知財情報に基づく戦略策定と実行

事業価値の最大化に向けて自社の知財ポートフォリオをどのように構築・活用するかを決める戦略は、極めて重要になります。AGCでは、以下のステップを通じて、戦略策定・実行を進めています。

[事例] ミハルモ™(窓設置カメラ)

ミハルモ™は、窓ガラス越しに屋外を撮影できるカメラで、簡単に設置できる利便性が特長です。この製品の開発では、特許・意匠・商標を組み合わせた「知財ミックス戦略」を採用し、競合との差別化と市場での優位性を確保するための知財活動を実行中です。

AGCでは、こうした知財戦略も活用して、未来の社会に新しい価値を届けていきます。

| あるべき姿の明確化 | ミハルモ™の特長(①簡単着脱、②ガラス越しクリア映像、③景観調和デザイン)と、事業目標(データ活用ビジネスへの参入)の明確化 |

|---|---|

| 情報解析 | 競合他社についての情報解析により、ミハルモ™の特長が自社知財(特許、意匠、商標)でカバーできていないことが判明(ギャップの明確化) |

| 戦略の策定 | ギャップを埋める「知財ミックス戦略」と、事業目標を見据えた知財戦略の策定 |

| 戦略の実行 | ミハルモ™の普及(短期目標)と、データ活用ビジネスの参入(長期目標)に向けた知財戦略の実行 |

ミハルモ™ 意匠と商標

技術的特長(①・②)とデザイン的特長(③)に関する参入障壁と、建物利用者等の信頼・安心感を高めてミハルモ™の普及を図る、を目的とした特許・意匠・商標を組み合わせた「知財ミックス戦略」を、実行中

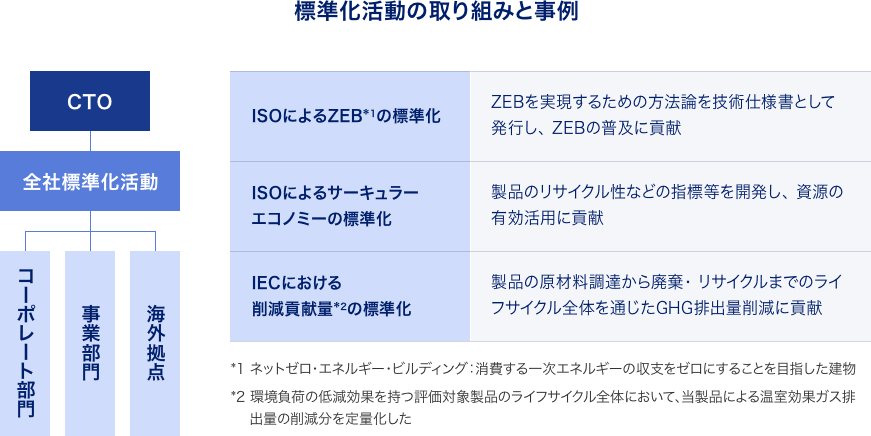

標準化・ルール形成 戦略策定と実行

AGCでは、標準化などルール形成への取り組みも積極的に推進しています。新しい社会や市場の創出に向けて、全社の標準化戦略活動をCTOが統括し、コーポレート部門・事業部門・ 海外拠点における標準化活動や、標準化教育の実施による人財育成を進めています。コーポレー ト部門に配置された標準化専任の部署が全社横断的な機能を務め、各部門での活動をサポートし ています。また各部門や海外拠点の代表者から構成される全社標準化戦略会議をCTOが主催し、 次世代社会の創造と競争優位確立に貢献する戦略的活動の立案と実行を推進しています。

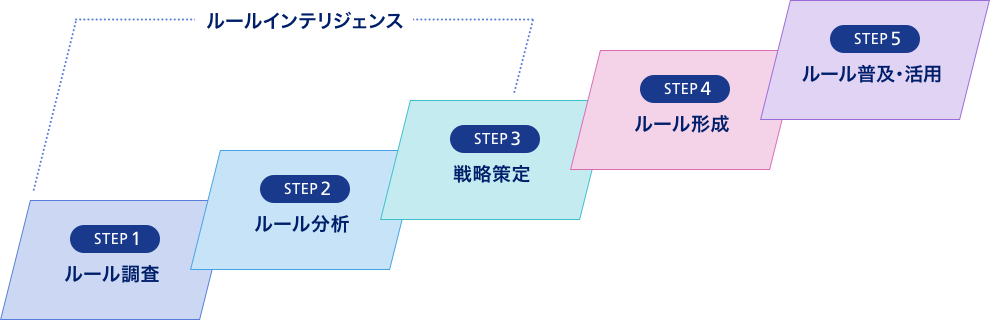

具体的には、標準化・ルール形成のステップを(1)ルール調査、(2)ルール分析、(3)戦略策定、(4)ルール形成、(5)ルール普及・活用の5段階に分け、特に戦略策定の対応立案までをルールインテリジェンスと位置付けて、戦略立案を強化しています。

全社標準化活動においてはコンセプトとミッションを定め、2035年頃までを見据えた標準化活動のありたい姿やロードマップを全社戦略として描き、活動を進めています。コーポレート部門に配置された標準化専任の 部署が全社横断的な機能を務め、全社戦略を策定し、全社横断的な基盤分野を担当するとともに、各部門における活動をグローバルにサポートしています。

AGC全社標準化活動のコンセプトとミッション

- コンセプト

-

社会が求める価値 つなぐ AGCが創造する価値

「標準化」を活用しAGCを選んで頂ける環境・仕組みを創る

- ミッション

-

標準化活動による価値創出への貢献

国際・業界・学術等の標準化組織や関連行政等での連携・イニシアチブを推進し、

標準化を活用した技術・経営戦略により価値の創出に貢献する

標準化人財の育成においては、標準化教育を実施するとともに、AGCのプロフェッショナル制 度において標準化人財の役割を定義して認定を進めています。標準化戦略のCNA活動(部門横 断的ネットワーク活動)においては、個人と組織の成長・進化に向けて、標準化戦略に関する知識やベストプラクティスを共有し議論するなどた自主的な活動を展開しています。また社内副業「ジョブチャレンジ」制度においても、ルールインテリジェンスなど標準化業務を通じた能力開発を進めています。

2024年には経済産業省の標準化戦略人財教育パイロットプログラムに講師として協力し、社外の人財育成にも貢献しています。

| 標準化教育 | 階層別研修や選択研修における教育プログラムの実施 |

|---|---|

| AGC プロフェッショナル制度 |

標準化人財の役割を定義し認定 |

| CNA活動 (部門横断的ネットワーク活動) |

標準化戦略に関する知識やベストプラクティスを共有し議論 |

| 社内副業 「ジョブチャレンジ」 |

ルールインテリジェンスなど標準化業務による能力開発 |

AGCでは、ISO(国際標準化機構)やIEC(国際電気標準会議)などの国際標準化機関での活動や、世界の各地域や各産業分野におけるコンソーシアムなどの標準化活動にも積極的に参加しています。ISOにおいてはZEBの標準化を主導し、その技術仕様書を活用してアジア新興国を主な対象としたZEB普及活動を展開しています。またIECにおいては、スマートフォンのカバーガラス強度評価法の標準化を主導し、健全な市場の成長とAGC製品の適正な評価に貢献してきました。さらには、ISOにおけるサーキュラーエコノミーや生物多様性、水素技術、ナノテクノロジー、IECにおける削減貢献量や燃料電池技術、電子ディスプレイの標準化にも積極的に参加し、取り組みを進めています。BIPV(建材一体型太陽光発電ガラス)では「創エネ」と「自然資本への配慮」の両立を目指し、JSA(日本規格協会)規格の作成も主導してきました。次世代モビリティ関連では、機能性窓ガラスや車載ディスプレイ、歩行者保護などの標準化に業界団体を通じて参加しています。

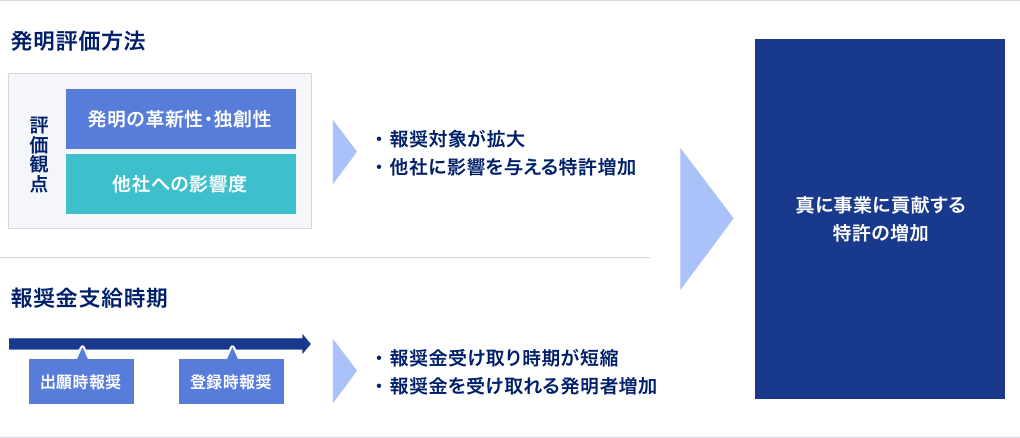

発明報奨制度と知財教育

AGCでは、開発者が他社に影響を与える発明に取り組み、特許権の取得を奨励するため、インセンティブとして発明報奨制度を採用しています。特許出願をした場合、発明者に対して、出願時と登録時に報奨金を支払います。登録時の報奨金は、発明の革新性・独創性および特許権として他社に及ぼす影響度を考慮するAGC独自の評価に基づいて決定します。

現在の制度は2018年に導入したもので、利益の高い製品に関する技術に偏っていた従来制度に比べ、報奨対象が大きく広がり、報奨金を受け取る発明者の割合が増えたこと、発明が生まれてから報奨金を受け取るまでの期間が短くなったことが特徴です。

さらに、特許出願や調査などの知的財産権に関する従業員教育に力を入れており、発明報奨制度と合わせて、真に事業に貢献する特許の増加が期待されます。

DXを用いた知財活動

AGCでは、知的財産活動における効率化や質の向上を目指し、デジタルトランスフォーメーション(DX)の導入を行っています。社内のDX関連部署との連携を進めながら、知財活動において、生成AI、テキストマイニング、RPAなどの新ツールの活用を推進しており、業務の効率性向上だけでなく、新たな価値の創出が期待されています。

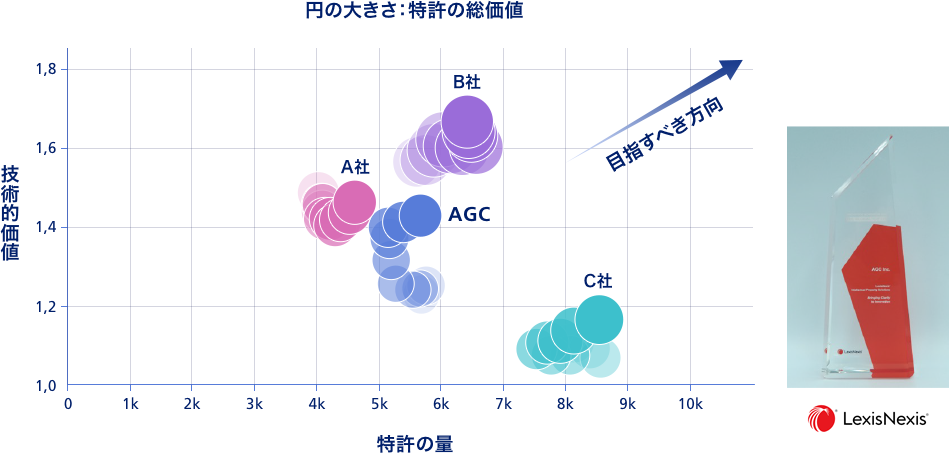

知財ポートフォリオの進化

知的財産部では、CTO統括下という全社視点での立場で、「両利きの開発」を推進するため、技術開発部門と連携し、戦略的な知財ポートフォリオの構築を行っています。コア事業の知財ポートフォリオの強化を継続的に行いつつ、近年は戦略事業や新事業の知財ポートフォリオの拡充にも注力しています。戦略事業・新事業については、従前から開発を行っている半導体部材等の技術領域に加え、最近では次世代モビリティにも関連する高速通信や次世代電池といった新たな技術領域でも知財ポートフォリオの強化を進めています(参照:下図「AGCの過去10年間の知財ポートフォリオの変化」)。

AGCでは、低炭素社会や環境負荷低減に貢献する製品の開発を進めており、これらの製品に関連する知財ポートフォリオの強化も進めています。

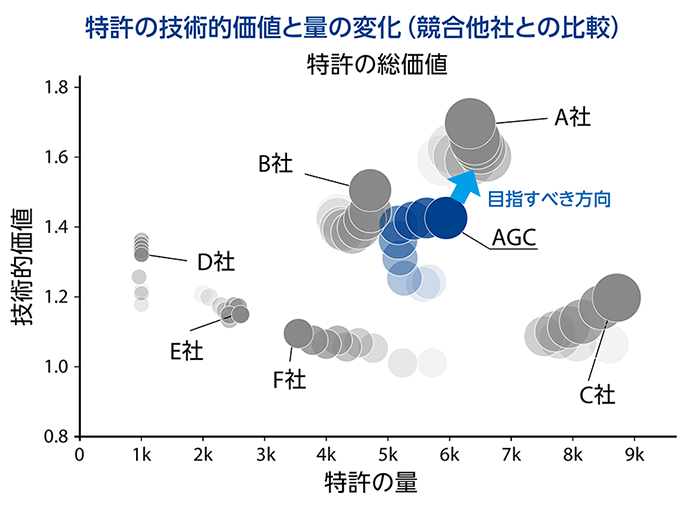

下図は、レクシスネクシス社の「LexisNexis® PatentSight+」を用いて作成した、AGCおよび競合他社の特許ポートフォリオの量と質の経年変化を示したグラフです。現行の発明報奨制度の導入後、AGCは、高い技術的価値を維持しながら、特許の量を増やしています。今後も、技術的価値と量の両面で、高いレベルを目指していきます。