挑戦と失敗から決定力を磨く「両利きの経営」 平井良典CEO・入山章栄教授 特別対談

- #経営戦略

- #スピリット

- #コラボレーション

「両利きの経営」という言葉を耳にしたことのある人は多いだろう。新規事業の可能性を広く模索する「知の探索」と、既存事業を突き詰めて強化する「知の深化」。この2つをバランスさせるという、注目の経営理論だ。この理論の第一人者である米スタンフォード大学経営大学院教授のチャールズ・A・オライリー氏は、「両利きの経営」に努めている企業としてAGCを取り上げたことがある。「両利きの経営」に必要なものは何か。オライリー氏の原著を翻訳するなどこの経営理論を日本に紹介し、「両利きの経営」という言葉の発案者である早稲田大学の入山章栄氏とAGCのCEOである平井良典氏が語り合った。

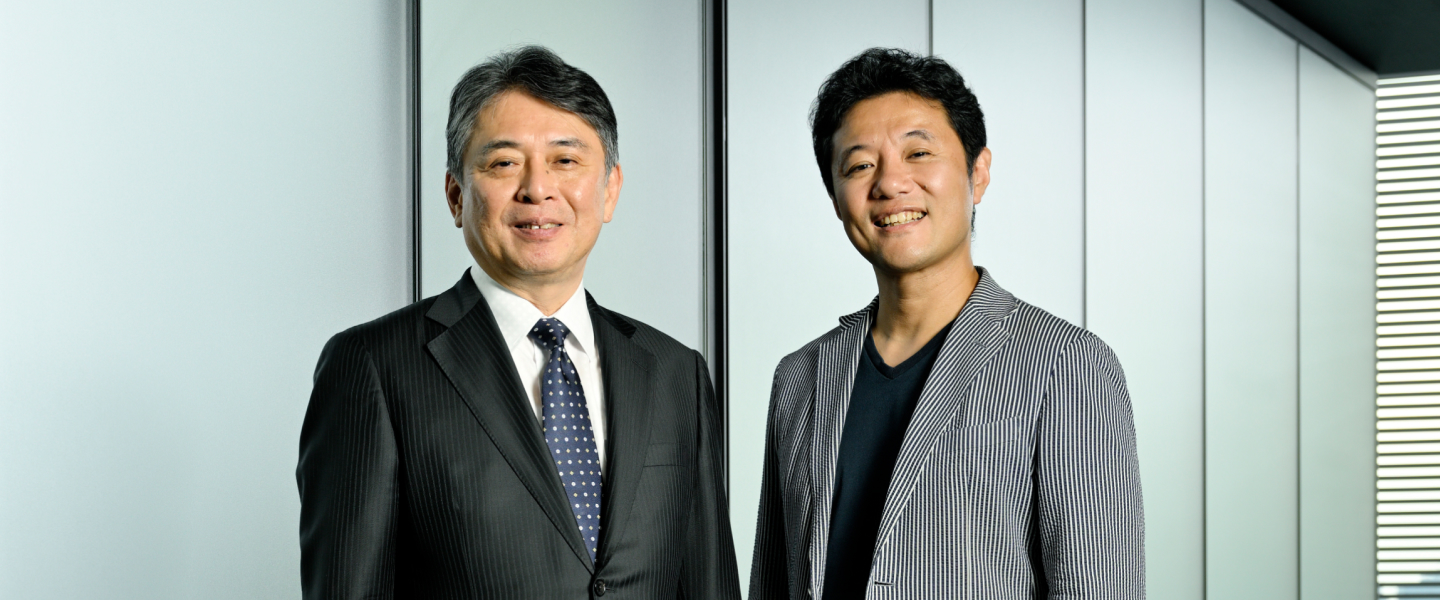

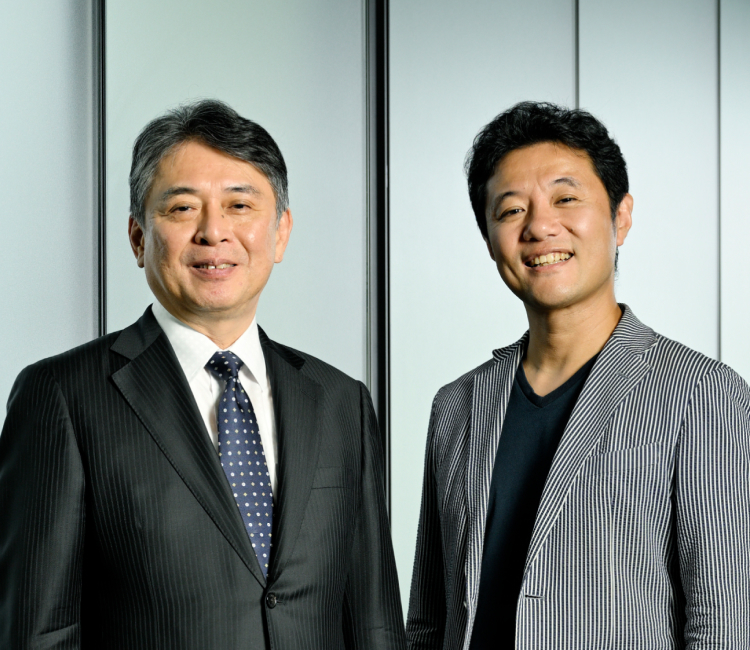

Profile

入山 章栄

早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授

平井 良典

AGC 代表取締役 兼 社長執行役員CEO

入山氏 「両利きの経営」は、日本ではようやく数年前から注目され始めた経営理論ですが、海外の経営学者のあいだでは古くからよく知られています。これは元々、世界の経営学では「Ambidexterity」と呼ばれており、10年ほど前に私が日本語で書いた本で「両利きの経営」という言葉を作って紹介したところ、徐々に浸透していきました。しばらくして、この分野の研究の第一人者である、米スタンフォード大学経営大学院教授のチャールズ・A・オライリー氏による書籍を私が翻訳した際に、編集者と相談し「両利きの経営」をそのままタイトルにしたのです。オライリー氏は「両利きの経営」に努めている企業として、以前からAGCに強い関心を寄せています。私自身も、伝統的な大企業がどのような経緯や歴史の中で「両利きの経営」を目指してきたのか、大変興味があります。

早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授 入山 章栄氏

平井氏 AGCは日本初となった建築用の板ガラスの生産から、自動車用、テレビ用、液晶パネル用に広げ、さらに化学やライフサイエンスの分野へと事業を多角化してきました。ガラスを祖業としてここまで多角化している企業は珍しいです。その実現に貢献した考え方が、オライリー氏の視点で見ると「両利きの経営」的な手法であったのです。現在は、建築用・自動車用ガラスや化学品などの既存事業を「コア事業」、モビリティ・エレクトロニクス・ライフサイエンスの新事業を「戦略事業」と位置づけ、その両輪で最適な事業ポートフォリオへの転換を図っています。

私たちはただ必死にやってきただけなのですが、2018年にオライリー氏とお会いする機会があり、そこで初めて気づかされました。「両利きの経営」は、当社のような古く伝統的な企業が新しい方向で成長するために欠かせない考え方です。しかし、その実践は今でも難しいと感じています。

AGCの「両利きの経営」全体像

入山氏 経営学は、企業に何か新しい視点を提供できるわけではないと私は思います。その役割は、世界で成功している経営のエッセンスを読み解き、言語化して、多くの人が参考にできる普遍的な理論へと昇華させることです。

平井氏 まさに「両利きの経営」という言葉によってあいまいな概念が可視化され、整理されたと感じます。

新規事業の成功は、既存事業が新規事業をどう支援できるかにかかっています。例えば、体力のある既存事業から一番優秀な人材を引き抜いて、新規事業に配置します。この時、既存事業から抵抗されないように、トップダウンで行うことが大切です。良い人材を配置することで、新規事業の成功率はぐっと上がります。そこから小さな成功体験を積み上げていけば、ある時点から従業員の多くが「これはうまくいきそうだ」と思い始めます。この雰囲気ができると、組織は大きく動き出します。ここ数年で、当社も徐々にそのようになってきたように思います。

AGC 代表取締役 兼 社長執行役員CEO 平井 良典氏

入山氏 企業は業績が順調な時は危機感が少なく、変革しようというマインドになりにくいものです。しかし、業績が悪くなってくると危機感が生まれ、変革を目指すようになります。AGCはいかがでしょうか。

平井氏 危機感という意味では、やはり1つの大きな山がありました。2010年に営業利益ベースで過去最高益を出したのですが、実はその約8割に上る収益を液晶用のガラス基板という1つの事業が占めていました。当時、新規事業の立ち上げを担当していた私は、経営トップから呼び出されました。「液晶用ガラス事業の勢いはあと何年持つか」と問われ、「3年かもしれません」と答えました。実際にその4年後、液晶用ガラス基板の営業利益は4分の1程度になりました。

1つの大きな事業に頼りすぎていると、その事業が不調になった時に会社全体が危機に陥ってしまいます。利益の急減を受けて、その当時の島村琢哉CEO(現・会長)は「AGCの原点に戻ろう」というメッセージを打ち出しました。

当社はいつも、世の中が変わるタイミングで新しいものを提供してきました。それこそがAGCの原点です。そこに立ち返り、液晶のビジネスが下火になる前に新規事業を立ち上げようというわけです。しかし素材の開発には、通常、10~20年という長い時間がかかります。急に始めても間に合いませんから、10年以上前にまいた種をうまくピックアップして育てるしかないわけです。当社はそこにM&Aを組み合わせ、スピードアップを図りました。

入山氏 「知の探索」は学者がいうのは簡単ですが、実際には大変です。なぜなら時間がかかりますから。通常は20~30年後のビジョンを描いて小さな投資をたくさん行い、成功への端緒を見つけ出していきます。

しかし、今日のビジネス環境は変化が速く、「30年も待っていられない」というのが経営者の本音でしょう。そこで、「知の探索」を加速するために、世界で既にスタートしているベンチャー企業に目利きをして投資することが求められています。御社のM&Aは、事業を買うのでしょうか。それとも技術を買うのでしょうか。

平井氏 両方です。当社は新規事業であるエレクトロニクス、ライフサイエンス、モビリティの3つを戦略事業と定義しています。この中のライフサイエンス、特にバイオ医薬のCDMO(医薬品受託製造)事業については、当時、既に国内で小さな事業の種を持っていました。しかし、このビジネスの中心は欧米です。欧米市場へのアクセス権を得るため、そして抗体医薬の技術基盤を作るため、それぞれの目的に即して欧米のベンチャー企業を複数買収しました。

入山氏 「両利きの経営」の話をしていると、よく「イノベーションを起こすにはどうすればよいか」と聞かれます。成功した事例をグローバルに探っていくと、実はそのほとんどがM&Aによるものです。米Googleを見ても、モバイルOSの「Android」や動画サイトの「YouTube」は買収で手に入れたものです。米Meta Platforms(旧Facebook)の「Instagram」もそうです。

欧米企業の中には、世界中のベンチャー企業やテクノロジーを調査し、自社がアライアンスを組むとしたらどこがよいかを絶えず調査、研究している専門組織を持つ企業もあります。その他にも、M&A後に組織や事業の統合をより速く効果的に行うためのPMI(Post Merger Integration)について研究するチームを作るなど、「知の探索」に向けた計画的な投資をしている企業がたくさんあります。しかしながら、日本企業の多くはそれを苦手としています。もちろん、日本にもそうした才能を持つ優れた経営者はいますが、欧米企業のように「仕組み化」されておらず、属人的な才能に頼っていることが大きな弱点です。

入山氏 先ほどのお話で、当時の島村CEOが「原点に戻ろう」と創業の精神を意識されたというお話は、大きなポイントです。企業には創業者がいて、歴史があって、未来があります。経営とは、過去から未来へバトンをつなぐ仕事なのです。「知の探索」も、創業の精神と合致している必要があります。

「知の探索」の方向性を創業の精神に見いだすことが重要な理由は、3つあります。第一は、いま申し上げた「バトンタッチ」。経営が目指すべき方向性そのものだからです。第二は「説得性」です。現代の経営者が新しい話をするより、「創業者がこう言ってきた」と語った方が、従業員から顧客、投資家、銀行に至るまで、ステークホルダー全員が納得しやすくなります。第三は「企業のDNAだから」です。これを生かして顕在化させることは、海外のグローバル企業はみなやっています。しかし残念ながら、日本で実践している企業はあまり多くありません。

平井氏 当社の場合、創業以来「チャレンジを奨励すること」という企業文化を最も大切にしてきました。チャレンジする以上、失敗も多いです。もちろん失敗を奨励しているわけではありませんが、失敗は大きな学びになります。

大きな成功を得るためには、その前にいくつかの失敗を経験しておく必要があります。私も、30代半ばでシリコンバレーのベンチャー企業と協業して失敗し、かなりの損失を出しました。高い授業料でしたが、それによって多くの学びを得たと感じています。

入山氏 経営トップが自ら「失敗してきた」といえるのは、重要なことです。「知の探索」は、必ず失敗を伴うからです。失敗を受け止められる組織でなければ、イノベーションは成功しません。

これからの経営者に一番求められるのは、「意思決定力」。つまり正解のない中で、ものごとを決める力です。これを身につけるには、場数を踏み、経験を積むしかありません。MBAや大学での学びも重要ですが、こればかりは座学で習得することはできません。

ライフサイエンス以外の戦略事業であるエレクトロニクスやモビリティの分野では、どのように「知の探索」を進められていますか。

平井氏 こちらはM&Aではなく、自社技術を軸に、お客様とのオープンイノベーションで進めています。お客様が世界で初めてのことに取り組む時、AGCがパートナーに選ばれるかどうかが重要です。パートナーとして共同開発に臨むことができれば、成功の確率は一気に高まります。

入山氏 「知の探索」にはM&Aやオープンイノベーション以外にも、ライセンシングやジョイントベンチャーなど様々な方法があります。自社に合った方向性を見出すために、私はよく「知の探索のポートフォリオ」を作ることをお勧めしています。創業の精神やパーパス、歴史、文化などとあわせて考えていくことが重要です。

平井氏 興味深いお話です。例えば、計算機科学からマテリアルズ・インフォマティクス(MI)へ向かうデジタルトランスフォーメーション(DX)の流れの中で、人工知能や機械学習による開発のスピードアップも図っていく必要があります。その一方で、最新鋭の設備を備えた実験室を維持し、リアルの世界で精度の高い研究開発を進めることも重要です。そうしたあらゆる要素が「知の探索」にどう関連しているのか、「知の探索のポートフォリオ」で常に整理していく必要がありそうです。

コロナ禍が始まって以来、予想しなかった事態が次々に起きています。これだけ不確実性の高い時代において、当社のような開発から製品化まで時間のかかる素材企業は、どのように舵を切っていけばよいのでしょうか。

入山氏 今後、素材には大きな可能性があると私は思います。産業が続く限り、素材が不要になることはありませんし、デジタル化が進んでも素材が代替されることはなく、むしろ、その価値は高まります。素材の研究には20~30年の長い年月がかかるかもしれませんが、その一方で事業の波が来た時にいち早くマッチングさせる目利きが重要なのではないでしょうか。素材事業の立ち位置を改めて多面的に見直し、時間軸を整理していく必要がありそうです。

平井氏 とても勉強になりました。当社の「両利きの経営」はまだ道半ばであり、さらなる努力が必要です。事業の基本となる素材技術は、時間をかけて開発し続ける。これを「技術の引き出し」として維持しながら、お客様のニーズをすぐに製品化できる生産技術をたくさん持っておく。この両面を追求していくことが、私たちのイノベーションだと考えます。

入山氏 ポイントはやはり「両利きの経営」にあると感じました。AGCは創業以来それに努力し、組織のカルチャーとしています。業種の異なる企業にとっても、大いに参考になるでしょう。

日経ビジネス電子版 Special 掲載記事

※部署名・肩書は取材当時のものです