トップダウンと二刀流人財による ボトムアップが生む新たな価値 創業115年のメーカーを DXで変革するAGC

- #経営戦略

どんなに強い企業でも、ビジネス環境が変われば、過去の強みが弱みへと一転してしまう。そして今、目の前の豊かさだけを追い求める時代は終わり、サステナブル(持続可能)な豊かさが求められる時代が到来した。AGCは全社を挙げてデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組み、ビジネス、業務の進め方を一変させる企業変革に取り組んでいる。デジタル技術を理解する経営層と自発的なボトムアップを生む人財育成によって新たな成果を生み出しつつある。

Profile

江面 裕行

経営企画本部 DX推進部 企画・管理グループ マネージャー

北山 大介

先端基盤研究所 共通基盤技術部 ソフトサイエンスチーム マネージャー

DXは「コーポレート・トランスフォーメーション(企業変革)を実現するための梃子(てこ)である」――。2021年に就任した平井良典CEOは、中期経営計画「AGC plus-2023」にDX推進を織り込んだ。

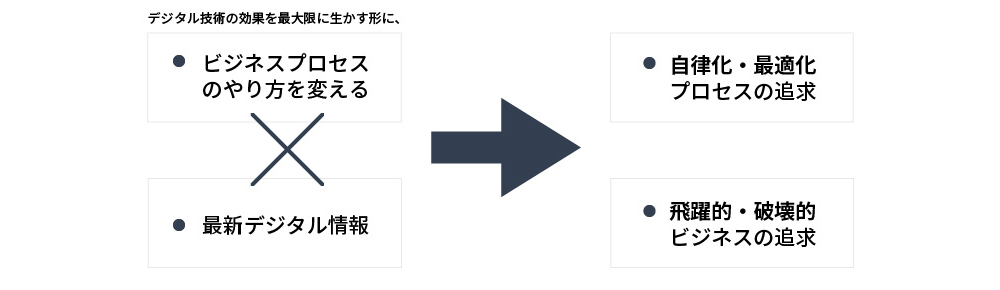

AGCでは「DX=X by D」、つまりデジタル技術の活用そのものが目的ではなく、デジタル技術を活用して、ビジネスプロセスをどう変えるかが重要と位置付ける。目指すのは、あくまでもビジネスプロセスを自律化・最適化することによる劇的な効率向上であり、新たな価値を提供する飛躍的・破壊的なビジネスを追求している(図1)。

図1 AGCのDXビジョン

AGCのDXは、ビジネスのデジタル化を前提にして、商品の価値、会社の強み、仕事の進め方、社内人財の役割・スキルなどあらゆる面を根本的に定義し直すことである。その取り組みには大きく3つの特徴がある。

1番目の特徴は、経営陣の旗振りによるトップダウンと、事業の現場の自律・自発的なボトムアップの双方向で進める、ハイブリッドなDX推進体制を取っていることだ。会社全体のあるべき姿を目指した取り組み支援は全社組織である経営企画本部のDX推進部が担い、同時に各事業部門にもDX推進部門を置いて、事業戦略に連動したDXの取り組みを進めている。

一般に、企業で決裁権を持つ経営層や管理職は、デジタル化していない業務に慣れ親しんできたため、デジタル化の効果に懐疑的もしくは実感がわかず、DXの取り組みが表層的になってしまう場合が多い。だが、AGCは違う。「平井CEOに加え、宮地伸二CFO、倉田英之CTOの経営トップ3人は、いずれも業務の中でデジタル技術に長く携わった経歴を持ち、自らの言葉でDXの重要性を語ることができます」と経営企画本部 DX推進部 企画・管理グループ マネージャー 江面裕行氏はいう。

経営企画本部 DX推進部 企画・管理グループ マネージャー 江面 裕行氏

先端基盤研究所 共通基盤技術部 ソフトサイエンスチーム マネージャー 北山 大介氏

一方、事業の現場でのデジタル技術に関する理解も深い。素材開発でのマテリアルズ・インフォマティクス(MI:機械学習など統計数理に基づく情報科学的手法の活用による素材開発の効率化)活用や工場のスマートファクトリー化など製造業の新たなトレンドに触れ、デジタル化の必要性を肌で感じていた。「以前から現場では、データサイエンスについて学びたいと望む社員が、若い世代を中心に多くいました」と先端基盤研究所 共通基盤技術部 ソフトサイエンスチーム マネージャー 北山大介氏はいう。

2番目の特徴は、デジタルにおいても自社開発をする文化が根付いていること。本格的にDXに取り組む以前から、特定業務でデジタル化がスモールスタートし、そこから徐々に領域を拡大してきた経緯がある。AGCでは1990年代から、統合生産制御システム(DCS)による生産のデジタル化、CAD/CAMの活用、シミュレーション技術の開発に取り組んできた。さらに、欧州で「Industry 4.0」の潮流が始まった2015年には、生産分野でのスマートファクトリー、研究開発分野でのスマートR&Dを目指した取り組みが始まっていた。

また、熱流体シミュレーションなど研究開発で用いるCAE(注1)技術や生産現場で生産計画の策定などに用いる管理システムなどデジタルツールを自社で開発する文化が根付いていた。例えば、機械学習やディープラーニング(深層学習)の技術とそれを応用したシステムなども自社開発している。

(注1) Computer Aided Engineeringの略称。CADなどを用いて仮想的にモデリングした製品データに、製品仕様などの条件を加え、数値計算により仮想実験を行うシミュレーション技術を指す。

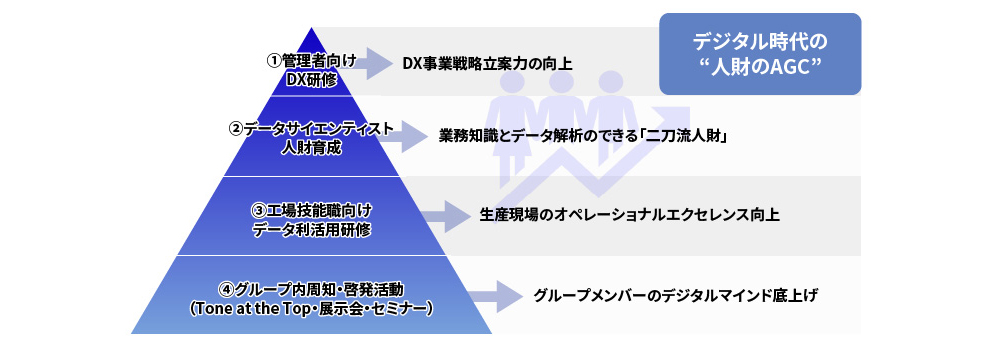

3番目の特徴は、DXを推進する人財の育成に注力し、担当業務の知識とデジタルスキルの両方を併せ持つ「二刀流人財」の育成を推進していることだ。「私たちは、デジタル時代を見据えた『人財のAGC』と呼ばれる会社になろうと取り組んでいます」と江面氏は語る。AGCでは、DXはデジタル技術に詳しい人だけが関与する取り組みではない。全社員が自分ごととして取り組む活動なのだ。

このため、一人ひとりの社員が、業務のデジタル化を前提として知識とスキルを蓄積していく必要があると考えている。「業務の中のどの部分に、いかなるデジタル技術を適用するのかを適切に見定めるためには、事業の中身とデジタル技術の両方について知る人が必要です。例えば、素材の開発や生産などに機械学習を適用する際には、機械学習についての知識をどんなに深く広く持っていたとしても、扱うデータの意味が分からない限り、最適な手法を見つけ出すことができません。両方を分かっていれば、外部とのやり取りに時間をかけず、スピード感を持って本当の宝の山を見つけられます」と北山氏はいう。

こうした理念に基づく会社を作るには、研究開発や製品の生産などに携わる技術系社員だけが二刀流人財になればいいわけではない。顧客に新しい価値を感じてもらうには、営業やマーケティング、物流、さらに共通部門などの事務系社員も同様の取り組みが必要になる。既にデジタル化した業務に親しんでいる技術系よりも、データ活用が遅れがちな部門の方が、むしろDXの効果は大きい。

AGCでは、デジタル化に向けた組織風土の醸成を進めるため、職務に応じた多層的な人財育成制度を整備した(図2)。

図2 デジタル時代の“人財のAGC”を目指した取り組み

2021年からは、経営陣や各事業部門のトップを対象にした「管理者向けDX研修」を開講している。DXの意義や目的を理解した上で、自部門で実践すべきDXのアイデアを策定し推進する、まさにコーポレート・トランスフォーメーションを実践するリーダーを育成することを目的としたものだ。研修では、各部門の事業戦略を踏まえたDXのアイデアを実際に立案し、ワークショップで内容を深めていく。AGCでは、各部門でのイノベーション創出を仕掛けるプロデューサーとなる人財を、今後3年間で100人育成する計画だ。DXの実践を掲げる企業は多いが、取り組みを若い世代に丸投げすることなく、経営管理者自らがDXをリードできる能力を身につけようとしている企業は少ないのではないだろうか。

加えて、同社では2018年からデータサイエンティストを育成する「Data Science Plus」と呼ぶプログラムを確立している。既に、データサイエンスの一般教養を持つ「入門レベル」と、手法やプログラミング言語を取得する「基礎・応用レベル」の人財を2020年時点で1600人、さらに自部門の課題解決に向けた高度な知識とスキルを持つ「上級レベル」の人財を同40人育成し、社内の各部門に分散配置している。2025年までに上級データサイエンティストを100人育成する予定である。

こうした育成プログラムに対する社員の意欲は高い。「入門講座は2000人弱が、基礎・応用レベルの講座にも数百人が応募しています。仕事が忙しい人ほど取り組みに熱心な傾向があり、上司も、部下がデジタルの知識やスキルの取得に時間を割くのを制止するようなことはありません」と北山氏はいう。

また、2021年からは「工場技能職向けデータ利活用研修」も開講した。どのような工場にも、特定の人しかできない作業や取り扱えない装置があるものだ。開講した研修では、こうした属人的な勘・コツ・経験に頼り切るのではなく、データを使った「見える化」「分析・わかる化」を重視し、生産現場のオペレーショナル・エクセレンス(高い業務遂行能力に基づく競争力)を高めることを目的としている。

さらに全社員のDXに向けたマインドを底上げするため、平井CEOが定期的にDXの取り組みを奨励するメッセージを発信したり、社内展示会で国内外各部門の取り組みを共有したり、外部の専門家を招いた勉強会を開催したりする機会も設けている。

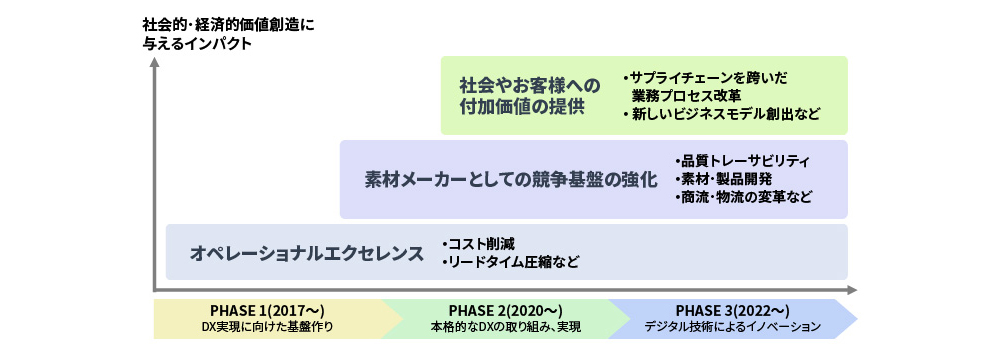

これまでAGCはDX実現に向けた基盤を作る「フェーズ1(2017年~2020年)」と、本格的なDXの取り組みを実現する「フェーズ2(2020年~)」の2フェーズでDXを進めてきた(図3)。

図3 AGCのDXビジョンと取り組み領域

フェーズ1は、業務のデジタル化によって、データの見える化や現場の効率化など、主にAGCが得意なオペレーショナル・エクセレンスの領域でのデジタル化である。既存ビジネスでのコスト削減やリードタイムの圧縮などを目指す取り組みだ。まず既存業務をデジタル化の対象とし、担当者が効果を実感しながらDXの進め方を習得していく。さらに、品質のトレーサビリティの確立やMIを活用した素材開発など、素材メーカーとしての競争基盤をデジタル技術によって強化する取り組みを進めている。

そしてフェーズ2では、主に顧客視点からビジネスモデルを変革し、新たな付加価値の創造と提供を目指すDXに取り組む。実際、DXによる成果が研究開発から生産、物流などまで多岐にわたる領域で表れ始めている。いくつか具体例を紹介したい。

まずは、大きな1枚のガラスから小さな製品を無駄なく切り出す「ガラスの板取りの最適化」を導入したオペレーショナル・エクセレンスの事例だ。用途に応じて多品種の製品を最適に切り出す必要がある。だが、品種と数は需要に応じて刻々と変わるため、切り出し効率を検証すべき組み合わせが膨大で、通常の情報処理では最適化するのは困難だ。そこで、数理最適化技術に基づく独自技術を開発した。社内には同様の問題の適用先が多く、開発した技術の横展開も進んでいるという。同社では、さらなる高速処理に向け、組み合わせ最適化問題を解くのが得意な量子コンピュータも活用する構想を進めている。

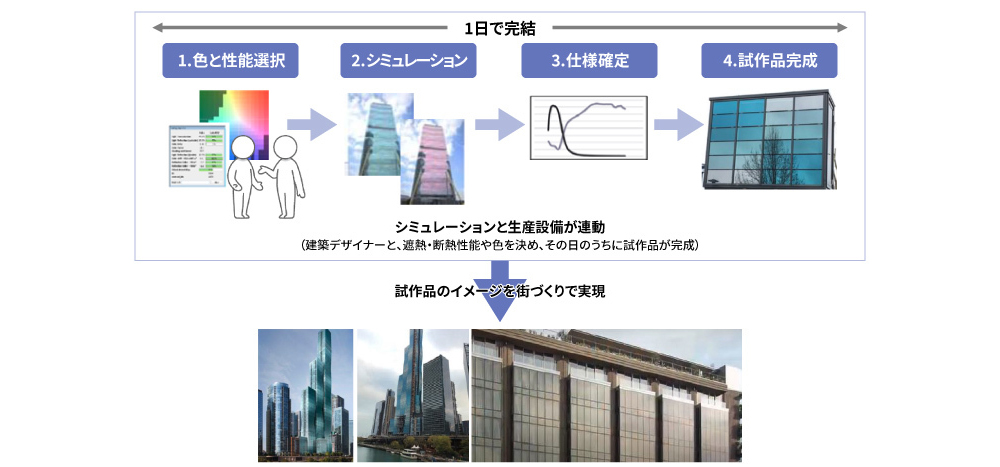

さらに、DXによって新たな付加価値を生み出した成果も生まれている。例えば、特注の建築用ガラスを短期で開発・生産できる新たなビジネスモデルを生み出した。「Coating on Demand」と呼ぶサービスは、世界の各都市でスマートシティ・プロジェクトが進展し、遮熱・断熱性能と意匠性を両立させたビル建設に対応したもの(図4)。建築デザイナーの要望や好みをシミュレーションによって相互確認できるようにして、デジタル上で仕様を確定。そのデータを工場に送って、その日のうちに試作品を完成させることができる。こうした特注ガラスの開発・生産は、仕様決めだけで数カ月ほどかかっていた。同社は、ニューヨークの街づくり「ハドソンヤード再開発」において、この取り組みで大型受注に成功したという。

図4 建築用ガラスの仕様決定・施策を大幅に短期化する「Coating on Demand」

そして、これからはフェーズ3に進み、経済的価値の創出にとどまらず、社会的価値を高めていくことを見据えたDXの取り組みを進めていくこととしている。

今構想中の在庫や物流のデータをIoTでリアルタイム収集し、サプライチェーンをデジタルツインで最適化するしくみは、物流効率を高め、お客様に製品の最短納期を連絡できる体制を整えることで経済的価値を高めるだけではなく、輸送時のCO₂排出量を削減することで社会的価値を高めることにも寄与するものと考えている。既に、板ガラスを運送する際に用いる大型パレットに物流トラッカーを取り付けて、そこから得られるデータで位置情報や移動履歴、滞留情報を可視化するIoTシステムを導入し、輸送時のCO₂排出量を1~5%削減した成果を上げている(図5)。

さらには、住宅やビルの窓ガラスを断熱性能の高いものへ置き換えるニーズを持つお客様を、デジタルマーケティングを活用して洗い出すことで、ビジネスの拡大を図るとともに、建物のエネルギー消費量の削減、窓ガラスを通した健康的で快適な暮らしを提供する取り組みも進めている。

図5 ガラス運搬用のパレットに物流トラッカーを取り付け、物流情報を可視化

こうした全社を挙げたDXの取り組みが高く評価され、AGCは経済産業省・東京証券取引所から2020年には「DX銘柄2020」に、2021年には「DX注目企業2021」に選定された。だが、AGCはそこで立ち止まってはいない。自社内の効率化にとどまらず、顧客に対する新しい価値の提供を目指し、DXによる企業変革を日々起こし続けていこうとしている。

日経ビジネス電子版 Special 掲載記事

※部署名・肩書は取材当時のものです。