AGC Research Report 75(2025)

Investigation of the High Durability of Transparent Superhydrophobic Coatings Using Raspberry-shaped Particles

ラズベリー型粒子を用いた透明超撥水コーティングの構築と高耐久化

細野 伶奈*

Reina Hosono

*AGC株式会社 材料融合研究所(reina.hosono@agc.com)

輸送機器やセンサー技術の発達に伴い、ガラス部位に水が付着しない超撥水機能を付与する技術が求められている。一方で、従来市販されている超撥水コーティングでは、耐候性や耐摩耗性が不足し、長期間の使用では性能が劣化する点や、ヘーズが高く透明性を持たないためガラスへの塗布に適さない点が課題であった。

本解説では、超撥水性能の付与にシリカ粒子を使用し、そのシリカ粒子を化学結合により予めラズベリー型に成形することで凹凸形状を工夫し、マトリクスと合わせることで簡便なウェットコーティング法で水接触角150°以上の超撥水ガラスを作製できることを見出した。また、ガラス使用用途に適するためにヘーズの低減に取り組み、マトリクスの分散状態によって制御される膜構造がヘーズ低減に重要であることを確認した。更に、凹凸構造維持のためシラザンを後添加することで耐摩耗性が向上することを確認している。今回検討を行った粒子・膜合成方法と商品化に向けた膜性能の向上検討について報告する。

With advancements in transportation equipment and sensor technology, the demand for solutions that provide superhydrophobic properties to prevent water adhesion on glass surfaces has grown considerably. However, many conventional superhydrophobic coatings available on the market lack weather and abrasion resistance, and their performance deteriorates over time. In addition, their high haze and lack of transparency render them unsuitable for applications on glass. In this solution, silica particles are utilized to achieve superhydrophobic performance. These particles are chemically bonded in advance to form a raspberry-like shape. We found that superhydrophobic glass can be produced using a simple wet coating method, which combines the silica particles with a matrix to create a concavo-convex structure. To ensure the coating is suitable for glass applications, we focused on reducing haze and confirmed that the film structure, influenced by the dispersion state of the matrix, plays a crucial role in haze reduction. In addition, we determined that the post-addition of silazanes helps maintain the concavo-convex structure and improves wear resistance. This paper discusses the particle and film synthesis methods explored in this study, as well as the enhancements made to the film’s functions for commercialization.

1. 緒言

従来、撥水技術は付着防止用途、セルフクリーニング用途等で広く用いられている。例えば、撮像装置のレンズやカバーガラスに水滴が付着すると、水滴により光の屈折が起こり、撮影画像の劣化やそれに伴う装置の誤作動の原因となることがあるため、レンズやカバーガラスの表面に撥水性を付与することが行われる。固体表面の撥水性はYoungの式及びCassie-Baxterの式より、表面の化学的性質と幾何学的形状に支配されることが知られている1)。表面の低エネルギー化の手法としては、フッ素系シランカップリング剤や含フッ素ポリマー等によるコーティングが主流であるが、表面エネルギーの最も低い官能基(-CF3基)が並んだ表面での水接触角の実測値は気相法での作製で約112°であり2)、これ以上の高撥水性には幾何学的形状の工夫が必要である。例えば、微細な凹凸形状を有する表面は、水滴との接触面積を小さくできることから高い撥水性を示すことが知られている。自然界では、ハスの葉やアメンボの脚などが例として挙げられる。それゆえ、こうした表面構造の実現のために、トップダウンプロセスとして転写、リソグラフィー、エッチング、ボトムアッププロセスとしてフィラーの添加3)、自己組織化4)、化学析出5)等、種々の検討が報告されている。しかしながら、従来の方法では作製方法が複雑で大面積を処理できないこと、ヘーズが高く基材に塗ることで透明性を損ねること、耐候性や耐摩耗性が著しく低いことが課題として挙げられてきた。

我々の研究ではこれまでに球状シリカ粒子単体で凹凸構造を作製した構成の検討が行われていたが、撥水膜を種々検討しても超撥水性能(>150°)には至らなかった。そこで、より微細な凹凸表面を作製することを狙い、大粒子と小粒子を化学結合によって組み合わせたラズベリー型シリカの作製に着手した。本研究では、簡便なウェットコーティング手法を用いた耐摩耗性が良好な低ヘーズ超撥水膜の開発を目的とし、微細凹凸を工夫したラズベリー型シリカの合成と、マトリクスを含めたガラス面へのコーティング作製方法について検討を行った内容について報告する。

2. 実験方法

2.1. ラズベリー型粒子を用いた超撥水膜の作製法

2.1.1. ラズベリー型粒子の合成

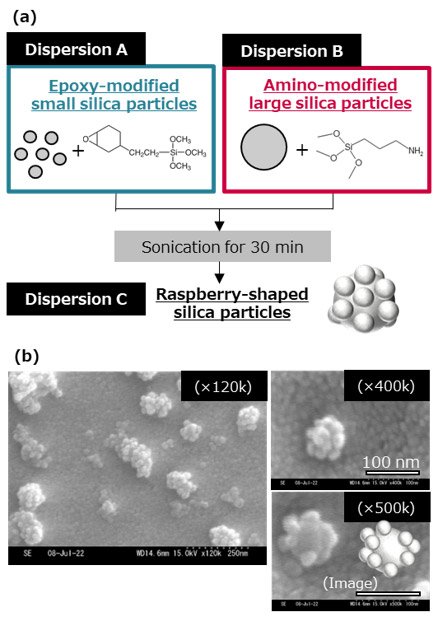

ラズベリー型シリカの作製は以下の手順で行った。オルガノシリカゾル「IPA-ST」(日産化学株式会社製、イソプロピルアルコール分散シリカゾル、SiO2: 30 %、粒子径:約12 nm)に10Mに希釈した2-(3、4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシランを加え、室温で30分攪拌することでエポキシ修飾シリカ粒子を含むシリカ分散液Aを得た。同様にして、オルガノシリカゾル「IPA-ST-L」(日産化学株式会社製イソプロピルアルコール分散シリカゾル、SiO2:30 %、粒子径:約50 nm)に10 Mに希釈した 3-アミノプロピルトリメトキシシランを加え、室温で30分攪拌することでアミノ修飾シリカ粒子を含むシリカ分散液Bを得た。シリカ分散液A、シリカ分散液 B、1-ペンタノールを混合し、30分超音波をかけることで、アミノ修飾シリカ粒子の表面にエポキシ修飾シリカ粒子が結合したシリカ複合粒子を含むシリカ複合粒子分散液Cを得た(Fig. 1(a))。

このシリカ複合粒子はSEMで観察すると、粒子形状から大粒子に小粒子が結合しており、ラズベリー形状を取っていることが分かった。分散させた粒子の SEM像をFig. 1(b)に示す。一部凝集物も見られるものの、単分散粒子が多数観察され、粒度分布計で粒子径を測定すると、粒径は56.8 ± 14.5 nmとなっており、ラズベリー型シリカの形成を確認した。

Fig. 1(a)Silica particle modification and synthesis scheme for raspberry-shaped silica particles .(b)SEM images of raspberry-shaped silica particles.

Fig. 1(a)Silica particle modification and synthesis scheme for raspberry-shaped silica particles .(b)SEM images of raspberry-shaped silica particles.2.1.2. コート液の作製

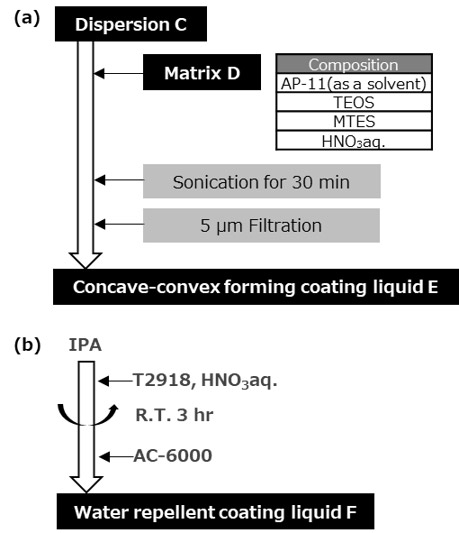

2.1.1.項で作製したラズベリー型シリカにマトリクス成分を混合することでガラス面上に塗布できる凹凸形成コート液を調整した。マトリクス成分はテトラエトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、アルコール系混合溶剤「AP-11」(日本アルコール販売株式会社製)、硝酸の混合液を使用した。マトリクス成分を予め室温で攪拌し、シリカ複合粒子間やシリカ複合粒子と基板間の接着剤となるマトリクス液Dを得た。シリカ複合粒子分散液Cにマトリクス液Dを添加し、超音波で30分攪拌した。その後、混合液をポリテトラフルオロエチレン製の5 μmフィルターに通し、凝集体を取り除き、凹凸形成コート液Eを得た(Fig. 2(a))。

続いて、凹凸膜上に塗布する撥水液を作製した。イソプロピルアルコールに、トリメトキシ(1H、1H、 2H、2H-ノナフルオロヘキシル)シラン(東京化成工業株式会社製「T2918」)、硝酸を添加し室温で3時間攪拌した。この混合液とフッ素系溶剤(AGC株式会社製「アサヒクリンAC-6000」)を混合して、撥水コート液Fを得た(Fig. 2(b))。

Fig. 2(a)Synthesis scheme for concave-convex forming coating liquid E.(b)Synthesis scheme for water repellent coating liquid F.

Fig. 2(a)Synthesis scheme for concave-convex forming coating liquid E.(b)Synthesis scheme for water repellent coating liquid F.2.1.3. 超撥水積層体の作製

基材としてソーダライムガラスなどのガラス(厚さ 2 mm、10 cm角、全光線透過率90 %)を準備し、酸化セリウムで洗浄した。洗浄後のガラスをスピンコーターにセットし、ガラス上に凹凸形成コート液Eを 1500 rpm、20秒でスピンコートして、膜厚約150~380 nmのシリカ複合粒子層を形成した。その後、550℃で30分間焼成した。焼成後、プラズマ処理で表面を活性化させ、撥水コート液Fを500 rpm、20秒でスピンコートして、膜厚約2 nmの撥水膜を形成した。ガラス上に作製した被覆層は、50 ℃、60 % RHの雰囲気下で1時間加温した後に、アルコール系混合溶剤「AP-1」(日本アルコール販売株式会社製)で洗浄した。その後、50 ℃、60 % RHの雰囲気下で24時間加温を行い、積層体を得た(Fig. 3)。

Fig. 3 The Method for creating this superhydrophobic layered structure.

Fig. 3 The Method for creating this superhydrophobic layered structure.2.2. 各種物性評価法

膜厚の測定は、高分解能走査型電子顕微鏡により積層体の断面を撮影し、得られた画像を用いて、画像解析ソフト「WinROOF2015」上で任意の10点の膜厚を求め、平均値を算出し、被覆層の膜厚とした。

膜中空隙率の測定は、高分解能走査型電子顕微鏡により積層体の断面を撮影し、得られた画像を用いて、画像解析ソフトを用いて空隙部分と粒子部分が判別できるよう二値化処理を実施した。画像の二値化は閾値 155で処理を行った。被覆層の面積に対する空隙面積の割合を算出し、空隙率とした。

水接触角は、被覆層側の表面に置いた純水の接触角を、接触角計(協和界面科学社製、DM-701型)を用いて測定した。被覆層の表面にシリンジ先端から出した2 μLの水滴を接触させて置く、もしくは、撥水性が高すぎて水滴が膜面に付着しない場合は滴下して、接触角計を用いて被覆層の表面の異なる3ヶ所で測定し、その平均値を水接触角として算出した。

水転落角は、純水を用いて以下のとおり測定した。水平に保持した積層体の被覆層側の表面に30 μLの水滴を接触させて置く、もしくは、撥水性が高すぎて水滴が膜面に付着しない場合は滴下した。続けて、積層体を1分当たり4°の速度で傾斜させ、水滴が被覆層の表面上を1 mm移動したときの積層体と水平面との角度(傾斜角)を測定した。被覆層の表面の異なる3ヶ所で測定を行い、その平均値を水転落角として算出した。

ヘーズは、積層体の曇価をヘーズメーター(村上色彩技術研究所社製、型番:HM-65L2)を用いて測定した。

算術平均粗さ(Ra)及び十点平均粗さ(Rz)は、走査型プローブ顕微鏡(日立ハイテク社製、型番: SPA400)を用いて測定した。付属のソフトウェア「Spisel32」を用いて得られた像の解析を行い、積層体の被覆層の表面の算術平均粗さ(R a) は、 JISB0601:2001(ISO4287:1997)に記載の方法に基づいて測定し、十点平均粗さ(Rz)は、JISB0601: 2001で規定される値として得た。

耐摩耗性は、往復トラバース試験機(ケイエヌテー社製、特注品)を用いて、JISL0803に準拠したネル布を用い、積層体表面に500 g / 4 cm2の荷重をかけて、積層体表面を摩耗させた。1回~500回往復後に、上記の方法で水接触角を測定した。

3. 実験結果

3.1. ラズベリー型粒子を用いた超撥水膜の基本性能

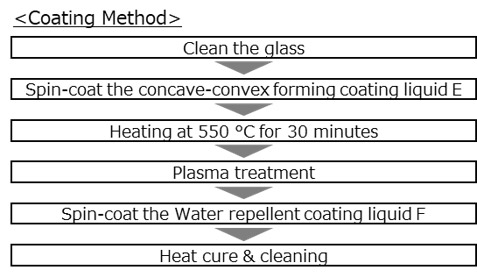

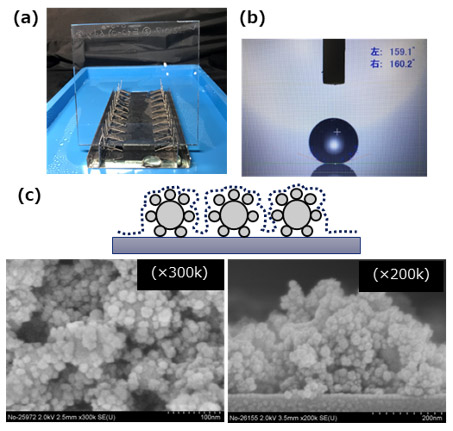

2.1項で作製した膜について、外観をFig. 4(a)に、水弾きの様子をFig. 4(b)に示す。本開発膜はガラスに塗布した際透明性が高く、ガラス越しの背景の視認性には全く問題がなかった。ヘーズは0.6~6.0 %で、水接触角は150~160°、水転落角は2°以下で超撥水性を示した。水接触角と水転落角が良好であることから、水滴付着の防止性能も高く、膜面から10 cmの距離から霧吹きで水分を噴霧しても水滴の付着は1 mm以下であった。膜面SEM及び断面SEMを観察すると、ラズベリー形状のシリカによって凹凸構造が形成され、ハスの葉のように数μmと数nmの凹凸の両方が膜表面に存在していることが分かった(Fig. 4(c))。この凹凸形状が撥水性能の向上に寄与していると考えられる。

Fig. 4(a)The appearance and(b)water repellency of superhydrophobic film with raspberry-shaped particles.(c)The SEM images of top view and side view.

Fig. 4(a)The appearance and(b)water repellency of superhydrophobic film with raspberry-shaped particles.(c)The SEM images of top view and side view.3.2. ラズベリー型粒子の最適化

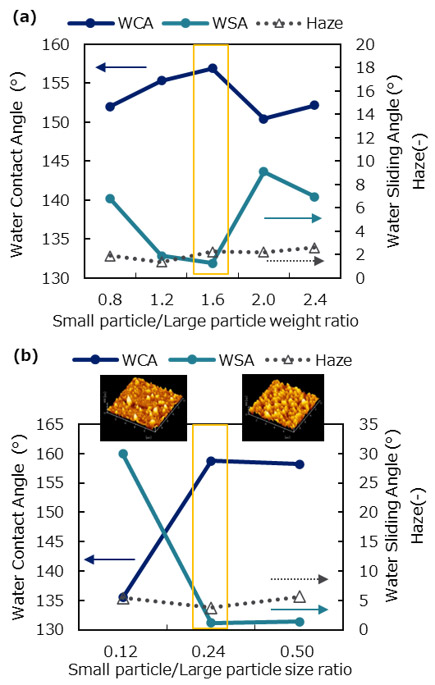

3.2.1. 大小粒子割合の最適化

撥水性は表面のラフネス性によって変化するため、超撥水性能向上のためにラズベリー粒子を構成する大粒子と小粒子の割合の最適化を実施した。大粒子に対する小粒子の添加割合を0.8~2.4 wt%で変化させた際のサンプルの水接触角(WCA)、水転落角(WSA)、ヘーズをFig. 5(a)に示す。このとき、水接触角が最も高く、水転落角が最も低く性能良好であったのは、大粒子に対する小粒子の添加割合が1.6 wt%のときであった。小粒子が大粒子に対して1.6 wt%より少ないと、粒子をラズベリー化した際に凹凸が形成できていない箇所があり、小粒子が大粒子に対して1.6 wt%より多いと、余剰の小粒子が膜面の均一性を損ねてしまい性能が低下したと考えられる。また、小粒子が多いほど空気層の割合が増え、ヘーズが増加傾向であった。以上の結果より、大粒子に対する小粒子の添加割合を1.6 wt%として決定した。

3.2.2. 大小粒子の粒径が与える影響

続いて、大小粒子の粒径比を3種類振り、それぞれの性能を確認した。大粒子に対する小粒子の大きさを 0.12、0.24、0.5で変化させた際のサンプルの水接触角(WCA)、水転落角(WSA)、ヘーズをFig. 5(b)に示す。その結果、粒径比0.12では水接触角及び水転落角が悪化することが分かった。膜面のAFM像より、粒径比0.12では平均面粗さが他のサンプルより低くなっており、超撥水性能を実現するような凹凸構造が上手く形成されていなかった。大小粒子の半径比によっても構築される凹凸構造が異なるため、性能が変化したと考えられ、適切な粒径比が存在することが示唆された。粒径比0.24と0.5では撥水性能に大きな差はなかったが、粒径比0.5の方が若干ヘーズが高く、耐摩耗性も下落傾向であったため、その後の検討においては粒径比0.24を最良値として採用することとした。

Fig. 5(a)Performance change with different addition ratios of large and small particles.(b)Performance change by the difference in the particle size ratio of large and small particles.

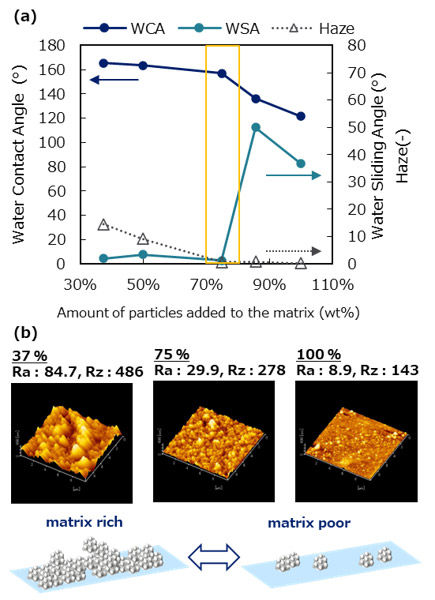

Fig. 5(a)Performance change with different addition ratios of large and small particles.(b)Performance change by the difference in the particle size ratio of large and small particles.3.2.3. マトリクス成分とラズベリー型粒子の割合の最適化

大粒子に対する小粒子の添加割合を1.6 wt%に、半径比を0.24に固定し、マトリクス成分とラズベリー型粒子の割合の最適化を実施した。膜中に含まれる固形分計算でマトリクス中の粒子割合を37、50、75、86、 100 %で変化させた際のサンプルの水接触角(WCA)、水転落角(WSA)、ヘーズをFig. 6(a)に示す。撥水性能とヘーズの関係に着目すると、双方はトレードオフの関係となっており、マトリクスに添加した粒子の割合が75 %を下回ると撥水性能はやや向上するものの、ヘーズが上昇し透明性が損なわれた。逆にマトリクスに添加した粒子の割合が75 %を超えるとヘーズは1以下となったが、撥水性能は低下し超撥水性能が見られなくなった。

この現象を確認するため、各サンプルの膜面AFMを測定し、算術平均粗さ(Ra)及び十点平均粗さ(Rz)を求めたものがFig. 6(b)である。本開発品では粒子添加割合が多いほど表面の平均面粗さが小さくなり、粒子添加割合が少ないほど表面の平均面粗さが大きくなる様子が見られた。一見、粒子添加割合が高いほどRaは増加しそうであるが、粒子添加割合が高いとマトリクス量が相対的に減少するため、ガラス面上に粒子を保持したり、粒子同士を結合したりする力が弱くなり、結果としてRaおよびRzの低下につながったと考えている。 Ra及びRzが低い膜は表面の凹凸形状が撥水性能に寄与する割合が低くなり、撥水性能が低下した。一方で、粒子添加割合が低い場合は、相対的にマトリクス量が増加するため、粒子同士がよく結合ししたため、Ra及びRzが高く、撥水性能はやや良化した。一方で粒子同士の結合の際にできた大きな空隙の存在などで、ヘーズが増加したと考えられる。マトリクス成分とラズベリー型粒子の割合によって構築される凹凸環境は変化し、撥水性能とヘーズを両立できる適切な範囲があることが示唆された。本開発膜で撥水性能とヘーズを両立できる面粗さのパラメーターは、Ra = 20 nm~60 nm、Rz = 200 nm~400 nmの間であり、今後の検討では粒子添加割合75 %を採用することとした。

Fig. 6(a)Performance change with different addition ratios of particles and matrices.(b)AFM images at 37 %, 75 %, and 100 % particle addition ratio.

Fig. 6(a)Performance change with different addition ratios of particles and matrices.(b)AFM images at 37 %, 75 %, and 100 % particle addition ratio.3.3. ラズベリー型粒子を用いた超撥水膜の性能向上検討

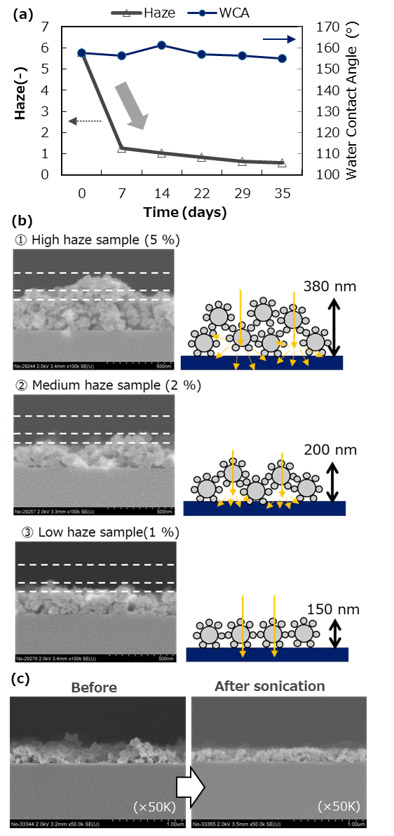

3.3.1. ヘーズ低減検討

3.2.の最適化を経て得られた超撥水膜は、ヘーズが0.6~6.0 %であり、作製条件によって違いが見られていた。このヘーズを安定して下げるために、ヘーズの要因調査と低減検討を行った。これまでの試験から、液保管時の経時変化によってヘーズが低下することが分かり、粒子の修飾時間、ラズベリー型粒子の形成時間、コート液作製後の保管時間について各工程の時間を変化させてヘーズの変化を確認したところ、コート液作製後の保管時間がヘーズ変化に寄与していることが分かった。コート液作製後の保管日数と、ヘーズの関係をFig. 7(a)に示す。経時によりヘーズは低減し、作製直後のコート液で作製した超撥水膜はヘーズが5.8 %であったところ、7日後の液では1.3 %、35日後の液では0.56 %まで低下した。

各ヘーズでの膜の様子を確認するため、高ヘーズ品(ヘーズ約5 %)、中ヘーズ品(ヘーズ約2 %)、低ヘーズ品(ヘーズ約1 %)で膜断面SEMを確認したのが Fig. 7(b)である。SEM像から、高ヘーズ品では粒子が不規則に凹凸を形成し、膜厚も厚いのに対し、低ヘーズ品になるにつれて粒子が基材上に均一に存在し、膜厚も低下していた。これより、粒子と基材、粒子と粒子の間にできた空隙で光の乱反射が起こることがヘーズ変動の原因として考えられた。

この経時でヘーズが低下する挙動は、超音波やホモジナイザーによる短時間のコート液の分散でも再現された(Fig. 7(c))。固形分濃度が比較的高く、粒子添加割合の高い本開発膜において、時間経過や超音波等の処理によりコート液内の粒子の分散が進んだ結果、製膜した際に基材との密着性や膜密度が向上し、空隙での乱反射が抑えられ、低ヘーズ化したものと考えられる。

なお、3.2.3で示すようにRaが低すぎる膜は撥水性能が低下するため、あまりにも高強度で長時間分散処理を行うと、ラズベリー粒子が破壊されていなくても撥水性能が低下する傾向が見られた。しかし、時間経過や適切な強度での分散においては撥水性能には悪影響は見られず、ヘーズ1 %以下の膜においても超撥水性能は維持されていた(Fig. 7(a)水接触角(WCA)グラフ参照)。

Fig. 7(a)Change in haze as a function of time left on the coated film.(b)SEM images of cross-sectional films at 5 %, 3 %, and 1 % haze.(c)SEM images of films prepared with the coating solution before and after sonication.

Fig. 7(a)Change in haze as a function of time left on the coated film.(b)SEM images of cross-sectional films at 5 %, 3 %, and 1 % haze.(c)SEM images of films prepared with the coating solution before and after sonication.3.3.2. 耐摩耗性向上検討

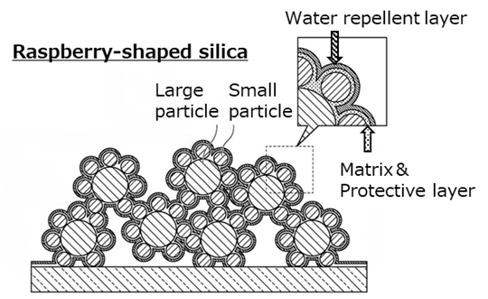

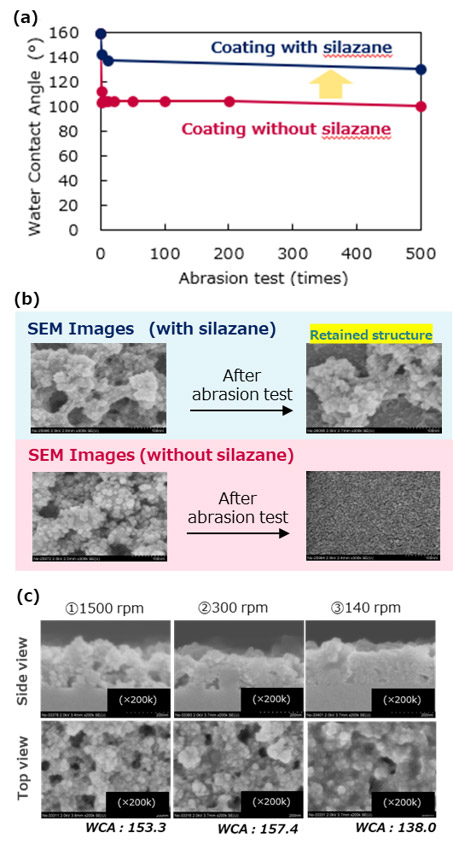

3.2.の最適化を経て得られた超撥水膜は、マトリクスによってガラスとの化学結合部位があるため、加熱処理を伴わない市販品と比べて比較的耐摩耗性が優れていたが、それでも1回の摩耗で性能が低下し、水接触角が105°程度まで低下してしまう課題があった。摩耗前後の膜のSEMを確認すると、摩耗後では凹凸構造が破壊されており、これが撥水性能の低下原因であった。凹凸構造の保持を目的に、ラズベリー型シリカ層と撥水層の間に、追加でマトリクスを後注入し、シリカ粒子同士、及びシリカ粒子とガラスの密着性を強化する保護層を形成することを検討した(Fig. 8)。保護層は、屈折率や透過性の観点から検討を行い、パーヒドロポリシラザン系コーティング(有限会社エクスシア製「QGCホイールコーティング」)を選定した。パーヒドロポリシラザンは水分と反応し高温で硬化することで高硬度のシリカ層を形成し、耐スクラッチ性を向上させることが期待できる。シラザンの塗布はシリカマトリクスのスピンコート後に同じくスピンコートで行い、その後の加熱以降の操作は2.1.3.に記載の通りの手順で実施した。

Fig. 8 Schematic illustration of raspberry-shaped silica superhydrophobic coatings with protective layer and water-repellent layer. 6)

Fig. 8 Schematic illustration of raspberry-shaped silica superhydrophobic coatings with protective layer and water-repellent layer. 6)シラザンコートありとなしのサンプルを作製し、 500 g / 4 cm2の荷重で500回までネル布摩耗試験を行った結果をFig. 9(a)に示す。シラザンコートありのサンプルはコートなしのサンプルに比べて耐摩耗性が高くなり、500回摩耗後も水接触角130°を維持していた。このときの摩耗前後のSEM像を観察すると、シラザンコートなしでは摩耗後に維持できていなかった凹凸構造が、コートありでは維持されていることを確認した(Fig. 9(b))。これより、シラザンのコートが凹凸構造の維持に効果を発揮し、耐摩耗性の向上に寄与していることを確認した。

このシラザンのコート量について検討した結果を Fig. 9(c)に示す。シラザン塗布時のスピンコート速度を1500 rpm、300 rpm、140 rpmで検討した結果、 140 rpmでは塗布量が多くなりシリカ層によってできた凹凸が埋まってしまい、撥水性能が大幅に悪化した。シラザンコーティング単体での膜厚は1500 rpmのときおよそ15 nm、300 rpmのときおよそ60 nm、 140 rpmのときおよそ70 nmであった。また、シラザン塗布前の超撥水膜の空隙率をSEM断面図より画像解析ソフトを用いて算出すると、条件最適化後のサンプルの場合33 %~36 %であり、膜厚は約195 nmであった。膜厚と空隙率の関係から、1500 rpm, 300 rpmのときは表面の凹凸構造を損ねない添加量になっているが、140 rpmのときは凹凸構造の上部までシラザンが到達し、表面の凹凸構造を平坦化し、撥水性能が低下したと推測できる。

本開発膜では、適切な空隙を伴う凹凸形状を持つことが性能発揮に重要であり、シラザンのコート後も凹凸を維持できるよう適切なコート量とすることが性能発揮と耐摩耗性向上の両立に重要であることが分かった。

Fig. 9(a)Abrasion resistance test results with and without silazane.(b)SEM images before and after abrasion resistance test.(c)Difference in pore structure depending on the amount of silazane.

Fig. 9(a)Abrasion resistance test results with and without silazane.(b)SEM images before and after abrasion resistance test.(c)Difference in pore structure depending on the amount of silazane.3.3.3. 撥水膜の非フッ素組成化検討

3.2の最適化を経て得られた超撥水膜は、最表面の撥水層をトリメトキシ(1H、1H、2H、2H-ノナフルオロヘキシル)シランで構築している。C4フッ素化合物は規制対象になっていないものの、規制されているPFOS、PFOA、PFHxSから想起されるいわゆる PFASの環境影響懸念から、撥水剤が非フッ素系組成物でも超撥水表面を構築できるか検討を行った。良好な水転落性を持つ撥水性材料として加水分解性シリコーンを、耐久性向上のためオクタデシルトリメトキシシランを添加し、2-ブタノール及びイソプロピルアルコール中で加水分解させた既報7)の非フッ素系撥水液を撥水コート液として用い、その他は2.1.3.に記載の方法で膜作製を行った。

その結果、作製されたサンプルはヘーズは4程度とやや高いものの、水接触角159°、水転落角6°の超撥水性を示した。凹凸形状への要求がシビアになるものの、本開発膜は非フッ素系組成物でも超撥水性能を持つことが確認された。

3.4. その他の性能評価結果

本開発膜の撥水性能・ヘーズ・耐摩耗性以外の性能について行った検討結果を示す。

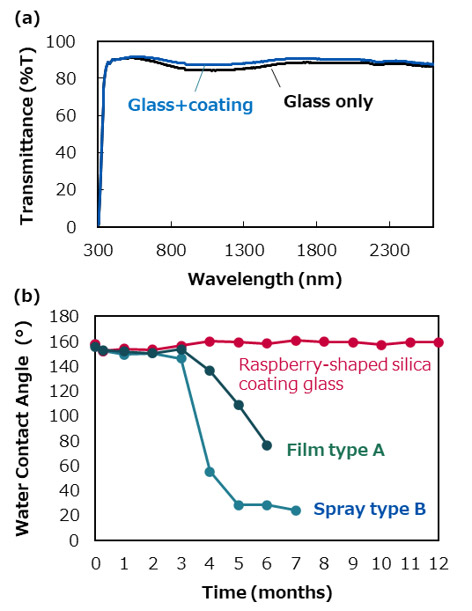

光学特性を評価するため、300 nm~2600 nm波長範囲の透過率測定を行った(Fig. 10(a))。超撥水膜を塗布したガラスサンプルの透過率は、330 nm~ 2600 nmにかけて88 %以上であり、高い透過率を示した。また、ガラスのみの透過率に比べて最大3 %程度高い透過率となっており、これはガラス表面に凹凸構造ができたことで表面に形成された空気を含む層が低屈折率層として働くことで、表面反射が減り、反射防止効果が得られたためである。シリカ材料のみを組み合わせて凹凸構造を形成したために、近赤外~紫外可視領域まで幅広い透過率を得ることができる本開発膜は他に無い優位性を持つ。今後の応用にあたっては、特定の波長での反射率測定やヘーズ測定などの詳細な測定が必要となるだろうと考えられる。

また、耐候性を評価するため、本開発膜を屋外にて暴露し、その水接触角の変化を月ごとに測定したグラフをFig. 10(b)に示す。ラズベリー型シリカとC4フッ素系撥水膜を使用した超撥水開発膜は、12か月経過しても水接触角150°以上を維持しており、高い耐候性を確認できた。一方で、樹脂を転写し凹凸構造を作製したフィルムタイプ市販品A、単体のシリカ微粒子を含むマトリクスレス組成のスプレータイプ市販品Bを同様に暴露し評価したところ、約4か月後から性能が落ち始め、超撥水性能を長期間維持できていなかった。本開発品ではマトリクスでガラス面とラズベリー型シリカの凹凸構造が化学結合で強固に接着できているほか、無機成分主体で構成されているため紫外線による劣化が起こりづらく、その結果高い耐候性が得られたものと考えている。本結果より、長期間の耐候性が必要とされる屋外建材や、太陽光パネル、飛行機・自動車・船舶などのモビリティ等への展開可能性も考えられる。

ラズベリー型シリカとC4フッ素系撥水膜を使用した超撥水開発膜の撥油性能においては、ヘキサデカンの接触角は110°~120°であり、撥油性能も確認できた。また、本開発膜をコーティングした10 cm角ガラスにJIS試験用粉体1の8種(一般社団法人日本粉体工業技術協会製)1.0 gを振りかけた後のヘーズ増分は、コーティングなしでは2.11であったのに対し、開発膜では0.15となっており、砂に対する防汚性能が確認できる結果となった。

Fig. 10 (a) UV-vis to near-infrared spectra of raspberry-shaped silica coating glass. (b) Durability of long-term change in water contact angle in outdoor conditions.

Fig. 10 (a) UV-vis to near-infrared spectra of raspberry-shaped silica coating glass. (b) Durability of long-term change in water contact angle in outdoor conditions.4. 総括

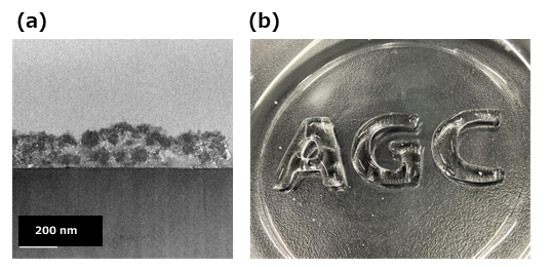

ガラス面上へ使用できる、低ヘーズかつ耐摩耗性の高い超撥水膜の構築を目指し、粒子形状及び膜構造の検討を行った。大小シリカ粒子を予め化学結合し、ラズベリー形状の粒子にすることで水滴を止めてしまうピン止め効果を持たず、かつ大小の凹凸組み合わせを持つ凹凸形状を構築し、水接触角150°以上、水転落角2°以下の超撥水膜を構築した。また、マトリクス中の粒子割合を最適化することで、面粗さに起因する撥水性能と膜中の空隙に由来するヘーズという、相反するパラメーターに対し二つを両立する範囲があることを見出した。このヘーズは塗工前の液の貯蔵時間で変化することが分かり、コート液中の分散性によって調整可能であることを確認し、ヘーズ2 %以下のサンプルを安定して得ることができるようになった。更には、耐摩耗性を向上させるためシラザンによる保護層を検討し、表面凹凸を損ねない範囲でシラザンを添加することで撥水性能と低ヘーズを維持ししたまま耐摩耗性を向上できることを確認した。本開発膜のTEM像では、Fig. 8の概略図と非常に似通った膜構成が確認できている(Fig. 11(a))。

本開発膜は透明性と耐候性を持つほか、特殊な装置を必要とせず、スピンコートまたはフローコートなどのウェットコーティング手法で簡便に作製することができる。曲面のあるガラス皿上に作製した文字をFig.11(b)に紹介する。また、材料もシリカ粒子と撥水剤で構成され、比較的安価に作製できる点もメリットとして挙げられる。

超撥水性能への期待値は高い一方で、凹凸構造を保持する観点から実使用環境下での耐摩耗性に関しては未だ一定のハードルがある。商品化にあたっては本開発膜のメリットを考慮しながら、様々なアプリケーションを想定し、活用法を模索していければと考えている。

Fig. 11 (a) TEM image of raspberry-shaped silica coating glass cross section. (b) Applying the coating to a curved surface.

Fig. 11 (a) TEM image of raspberry-shaped silica coating glass cross section. (b) Applying the coating to a curved surface.参考文献

- 元木浩, ”超撥水・超撥油・滑液性表面の技術(第2巻)”, p.2(2021)サイエンス&テクノロジー株式会社,東京.

- Atsushi Hozumi, Kazuya Ushiyama, Hiroyuki Sugimura, and Osamu Takai, Fluoroalkylsilane Monolayers Formed by Chemical Vapor Surface Modification on Hydroxylated Oxide Surfaces, Langmuir , 15,(1999): 7600.

- Yoshihiro Yamauchi, Mizuki Tenjimbayashi, Sadaki Samitsu, and Masanobu Naito, Durable and Flexible Superhydrophobic Materials: Abrasion/ Scratching/ Slicing/Droplet Impacting/Bending/Twisting-Tolerant Composite with Porcupinefish-Like Structure, ACS Appl. Mater. Interfaces 11(2019): 32381.

- Satoshi Shibuichi, Super Water-and Oil-Repellent Surfaces Resulting from Fractal Structure, J. Soc. Powder Technol., Japan, 37(2000): 260.

- Eiji Hosono, Shinobu Fujihara, Itaru Honma, and Haoshen Zhou, Superhydrophobic Perpendicular Nanopin Film by the Bottom-Up Process, J. AM. CHEM. SOC ., 127(2005): 13458.

- 齋野伶奈, 特願2023-184706.

- 山口凌平, 森田晋平, 齋野伶奈, PCT/JP2024/016197.