環境マネジメント

基本的な考え方

世界中の各拠点での法令遵守を当然とした上で、サステナビリティ経営を AGCグループ全体として推進するため、2023年に制定した「AGCグループEHSQ基本方針」、およびその下位方針としての「AGCグループ環境方針」を軸に、原料調達や製品使用・廃棄に至るバリューチェーン全フェーズにおいて環境負荷を低減していくことで、全ての生命がよりどころとする地球の持続可能性に貢献しながら、自らも成長・進化し続けていきます。

マネジメント体制

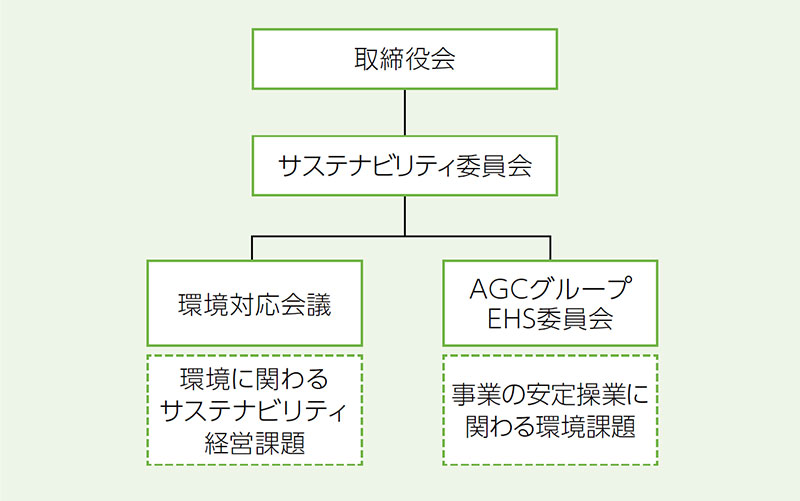

取締役会を中心とした監督・管理

AGCグループは、環境課題を企業価値に関わる重要課題と位置づけ、取締役会を中核とする監督体制を構築しています。環境関連の評価や方針は年2回報告し、戦略判断と連動して検討しています。委員会や会議の審議結果は経営判断に反映し対応を競争力に結びつけています。

経営陣・執行の役割

- サステナビリティ委員会

サステナビリティ委員会は、環境関連リスク・機会への対応を担う最高責任機関です。CEOを 委員長とし、CFO、CTO、監査役、全部門長が出席し、年4回開催します。方針や目標の審議、進 捗確認、シナリオ分析などを行い、年2回以上取締役会へ報告し経営と環境の橋渡しを担います。 - グループEHS委員会

サステナビリティ委員会で決議・報告される内容のうち、環境関連法令コンプライアンスの遵守状況など、事業の安定運営に関わる環境課題の議論・審議の場として、「AGCグループEHS委員会」を設置しています。この会議体は「AGCグループEHS委員会基準」に基づき環境関連担当役員が年4回主催し、カンパニー・SBU(戦略事業単位)の環境担当部門長および各コーポレート部門の環境担当者が出席します。 - 環境対応会議

サステナビリティ委員会で決議・報告される内容のうち、環境に関わるサステナビリティ課題の分析と施策を担う実務会議体です。担当役員が主導し、事業部門やコーポレート部門が参加します。年8回の会議とテーマ別プロジェクトを通じてリスク対応を進め、必要に応じて経営層へ提言します。

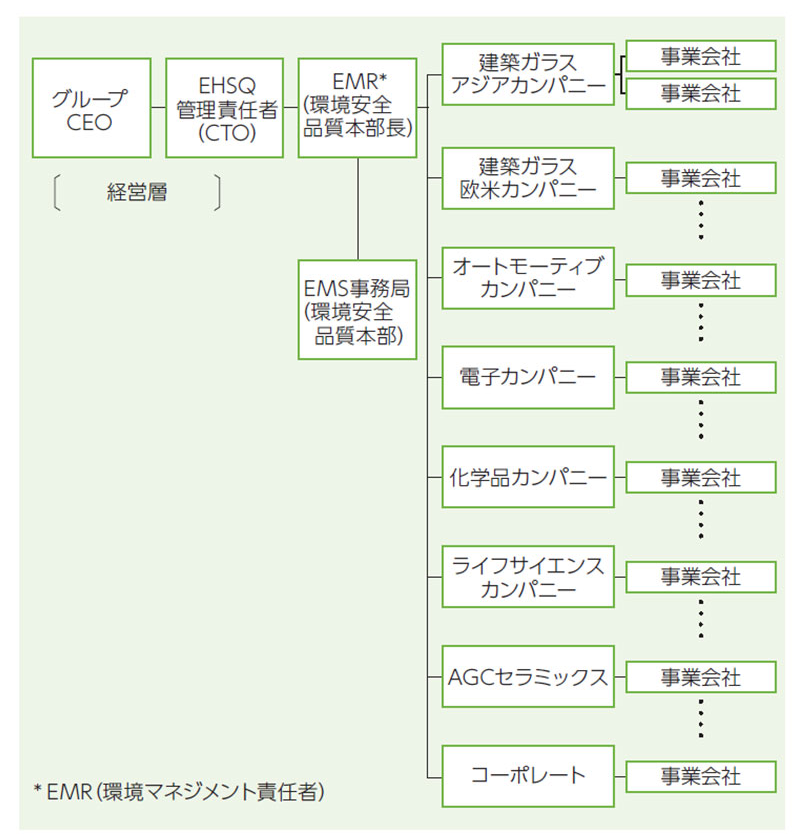

環境マネジメントシステムの展開

グローバルで200 社近くのグループ会社を抱えるAGCグループでは、全世界の拠点で適切な活動が展開されるよう、環境マネジメントシステムに沿った体制を構築しています。

AGCグループの環境活動の考え方

AGCグループでは、一定規模以上の拠点はISO14001等の環境マネジメントシステム規格認証取得を義務とする、もしくは規格に準じた環境活動を実施することを定めています。

「AGCグループ環境活動規則」において、全拠点に環境インパクトに応じた3段階の「環境活動区分」を設定し、それぞれに応じた環境活動を実施することを定めています。以下区分1、2、3いずれにおいても法的要求事項の遵守、「AGCグループ環境方針」の周知・徹底、AGCグループ内の各種基準の遵守などを必須の活動と定めており、その遵守状況について定期的なモニタリングを行うこととしています。

- 区分1…高い環境リスクを抱える拠点。ISO14001の認証取得を必須としています。

- 区分2」…ガラス溶解炉や排ガス処理設備等を持たないような小規模な製造所など、中程度のリスクが認められる拠点。認証取得は必須ではないものの、ISO14001に準拠した活動や環境パフォーマンスデータの記録を求めています。

- 区分3…営業所などのリスクの低い拠点。環境事故の本社への報告を必須活動としています。

環境マネジメント体制