気候変動問題への対応

自然災害を引き起こす気候変動を抑制するために

台風・洪水・干ばつなど、世界中で頻発する自然災害。その原因と見られている気候変動は、先進国・新興国を問わず人々の安全を脅かす問題となっています。気候変動を抑制するためには、GHG(温室効果ガス)の排出量を削減することが重要と言われています。GHG排出量を全体としてゼロにする「カーボン・ネットゼロ」は、世界中の人々の願いであり、地球の未来のために必ず実現しなければならないゴールでもあります。

AGCグループでは、サステナブルな社会の実現に向けて、⾃社の⽣産⼯程においてカーボン・ネットゼロを目指すと同時に、環境に配慮した製品や技術を活かすことで、お客様である世界のリーディングカンパニーと共に社会全体のGHG排出量削減にも挑戦しています。例えば建築⽤ガラスでは、遮熱・断熱効果の⾼いLow-E複層ガラス、ガラスに太陽電池の機能を組み込んだ建材⼀体型太陽電池モジュールなど、省エネと創エネの両⾯から製品開発や供給に取り組んでいます。エアコンなどに使⽤される冷媒は環境負荷が⼤きい製品のひとつですが、AGCグループが開発した次世代グリーン冷媒「AMOLEA®」は、地球温暖化係数GWP(※1)が従来品と比べて1000分の1となる「1未満」まで抑制。地球温暖化の抑⽌に⽋かせない存在として世界的な注⽬を集めており、⾃動⾞から住宅まで幅広い分野への応⽤を進めています。

※1 地球温暖化への影響を示す係数。自然冷媒の一種であるCO2を基準にして、他の温室効果ガスがどれだけ温暖化する能力があるかを表した数字のこと。

2050年にカーボン・ネットゼロの実現を目指して

AGCグループは2021年2月、2050年にカーボン・ネットゼロを実現することを宣言しました。その中間目標として、2030年までにGHG排出量30%削減、GHG排出量売上高原単位50%削減(Scope1, 2合計。2019年⽐)を設定しています。また、製品を通じた世の中のGHG排出量削減にも貢献していくことを目指していきます。

具体的な取り組み

カーボンニュートラル実現に向けて、再生可能エネルギーの活用は必要不可欠です。メガソーラー建設に適した土地が少ない日本で、いかに必要な電力量を確保すべきか。都市の建設物を太陽光発電所にするという発想で開発された建材一体型太陽光発電ガラス「サンジュール®」(以下「サンジュール」)のマーケティングに携わる従業員の思いに迫ります。

建築物のガラス部位に発電機能を付加。電力の地産地消を叶える

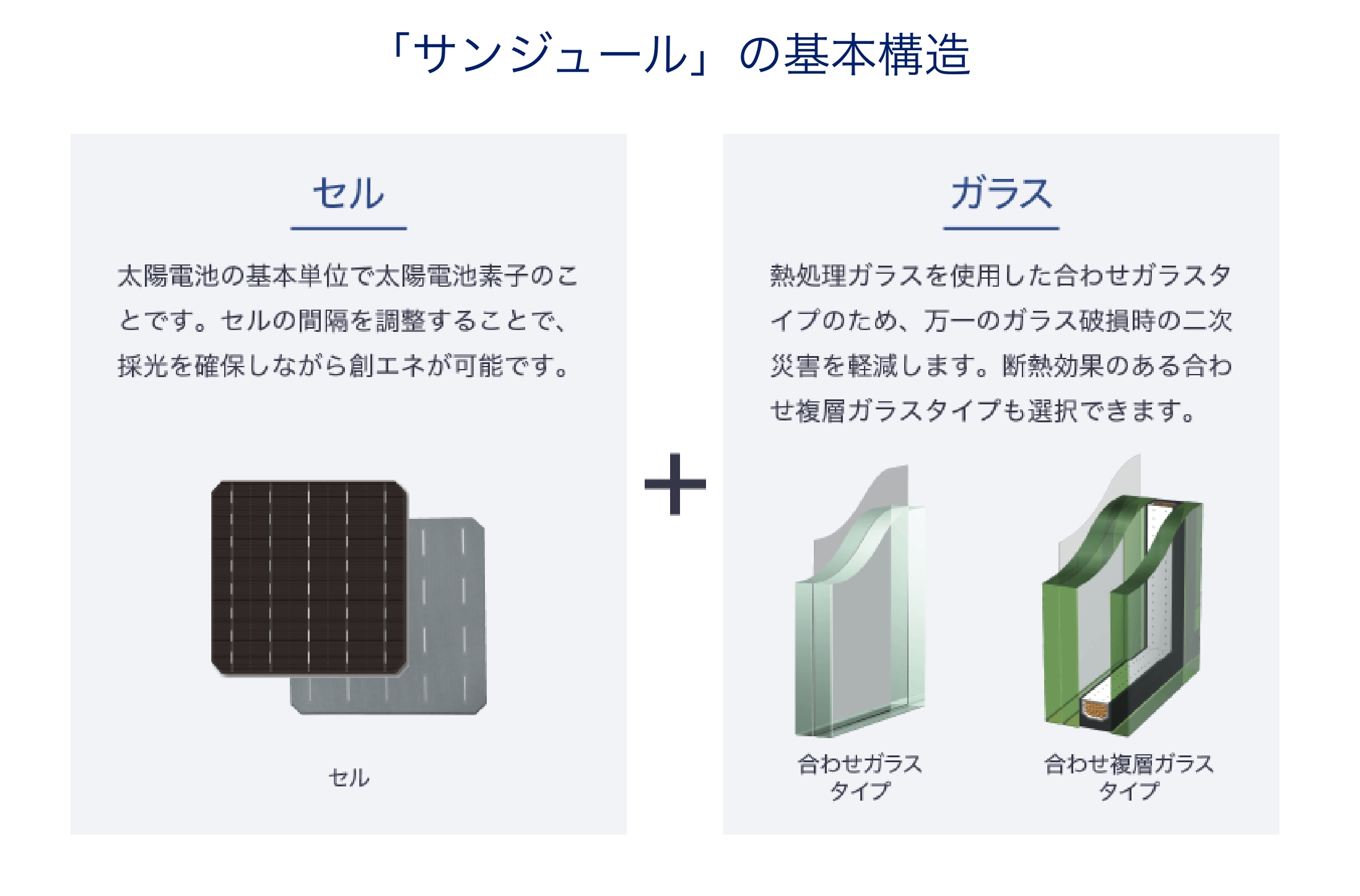

AGCの建材一体型太陽光発電ガラス「サンジュール」は、太陽電池セルを2枚の建材用ガラスの間に封入して太陽光発電機能を組み込んだ合わせガラスタイプのガラス。受光面側(外側)のガラスに高透過ガラスを配することで発電効率を高め、実績のある合わせガラスの生産技術によって、建材としての高耐久性を実現しました。封入するセルは、カーテンウォールやトップライトなど片面からの太陽光を受けて発電する片面セルと、スクエアタイプの場合はフェンスや手すりなど両面から受光して発電する両面セルも選択することができます。

「サンジュール」は、構造を複層化することで、発電以外の機能を付加することもできます。例えば、Low-Eガラス(光を通しながら赤外線を反射するLow-E膜をコーティングしたガラス)と組み合わせれば遮熱・断熱性能を高めることが可能です。

気候変動問題への対応に挑むAGCグループ従業員の想い

建築ガラス アジアカンパニー 日本事業本部 新市場開拓グループ スマートガラスチーム マーケティングマネージャー(取材時)

窓そのものに発電機能を持たせよう、と開発がスタート

AGCのスマートガラスチームでは、電気に関連する先進的な建築ガラス製品を扱っています。取り扱い製品として、開発中の「調光ガラス」やLED一体型のサイネージガラスなどがありますが、昨今とくに注力しているのは、建材一体型太陽光発電ガラス「サンジュール」です。

「サンジュール」の開発が始まったのは1999年。最初の製品「サンジュール スクエア」は2001年に販売開始となりました。再生可能エネルギーの柱のひとつと期待される太陽光発電ですが、山地が多い日本では、太陽光パネルの平置きに適した土地は限られます。そこで生まれたのが、「建物のガラス部位で発電ができればいい」という発想でした。

建物に設置される太陽電池は、一般的には屋根の上にパネルを置くものです。しかし、ビルの屋上はそれほど広くありません。壁や窓そのものに発電機能を持たせれば、都市部でのエネルギー問題の解決の一助になるのではないかと考えたのです。

その後も市場ニーズに応じた新製品の開発を進め、2015年には窓部で使用し、より眺望の活かせる「サンジュールSUDARE」の販売をスタート。2021年からは、セルが目立たずデザイン性にすぐれた「SunEwat(サンイート)」シリーズの取り扱いを始めています。現在は、既存建物の改修用途で使用できる製品や、垂直使いでも発電効率が落ちない製品の開発も進めています。

「サンジュール」の高付加価値を丁寧に伝える

「サンジュール」を提案するお客様の業種は、施主、設計、ゼネコンなど様々です。「建材一体型太陽光発電ガラス」は多くのお客様にとって馴染みのないものなので、製品の持つ価値を正しくお伝えし、ご理解いただくのに時間がかかりました。

「サンジュール」は、“建築用ガラス”と“太陽光発電”の2つの機能を持っていますが、採光性を持つという特長があるため一般の太陽光パネルと比べて発電セルの面積は小さくなっています。そのため、単純に発電量による費用対効果を見られると、採用に至らないことも少なくありません。そこでお客様には、「建築用ガラスとしての価値もあわせ持つこと」「建物のガラス部位で発電を可能にさせることで、今まで活用されていない部分で新たに発電ができること」などを説明。メガソーラーと比較すると、「太陽光発電用の土地購入が不要であり、メガソーラーから電力需要地までの送電網も不要」な点や「環境対策の見える化ができる(啓蒙的役割になる)」といったことを丁寧にお伝えするようにしています。

こうした内容を「サンジュール」製品説明の標準とすべく、プレゼン資料やカタログを改訂。経済的価値以外にも社会的価値に目を向けていただくきっかけをつくってきました。今では、お客様にマクロな視点で「サンジュール」の価値を捉えていただき、採用検討を進めていただくことが多くなってきています。

写真提供:株式会社 JR東日本建築設計

2019年施工。採用面積は約500㎡。定格出力は約44kW。品種はホーム屋根部に「サンジュールスクエア」をメインに、コンコース窓部に「サンジュールSUDARE」も一部採用。同駅は環境にやさしく災害に強い“エコステーション”がコンセプトであり、それに「サンジュール」が合致したため採用されました。「サンジュール」は蓄電池などをあわせて設置することで、災害時の非常用電源としても活用可能です。

2018年施工。採用面積は約240㎡。定格出力は約13.4kW。品種はカーテンウォール窓部に「サンジュールSUDARE」が設置されています。政府の進めるZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)認証を目指した建物であるため、「サンジュール」を省エネガラスのLow-Eガラスと組み合わせることで、創エネ・省エネの2つの側面で貢献する製品として採用されました。「サンジュール」の貢献もあり、建物全体で環境省のZEBの中で最もランクの高い『ZEB』を達成しています。

窓ガラスから、メガソーラーに相当する発電量を生み出したい

AGCの建築用ガラスでは、「サンジュール」以外にも電気と関連があるガラスがあります。将来的には電気を必要とした高機能化が進んだ製品がさらに増えてくると考えられます。

例えば、現在開発中の「調光ガラス」という製品があります。「調光ガラス」は、電気を使って窓ガラスの色を透明からダークに変える製品。ダークにすることで、遮熱性能が高まり、冷暖房負荷を抑えることで環境負荷低減に寄与します。

将来的には、「サンジュール」で発電した電力を活用し、「調光ガラス」やその他のガラス製品、電動ブラインドに電気を供給するなどの連携も考えられるでしょう。「サンジュール」を電源として、「調光ガラス」や電動ブラインドをIoT化すれば、天候に合わせて調光の色味を変えたり、ブラインドの開閉が行われたりと、最適な運用につなげられます。室内を、快適で持続可能な空間へと変えていく可能性があると感じています。

ガラス製造工程では化石燃料が使用されていますが、今後は燃焼効率を高め、CO2排出量のより少ないガラス製造方法の確立を進めていきます。ガラスリサイクルについても取り組んでおり、こうした活動を通じて、より持続可能な社会への貢献に努めていきたいです。

さらなるLow-E複層ガラス、アトッチの普及による住宅、ビルで使用される冷暖房負荷の低減、「サンジュール」の導入規模を拡大させることにより、エネルギー問題の解決に寄与し、メガソーラーに相当する発電量が窓ガラスからもたらされる未来をつくっていきたいと考えています。